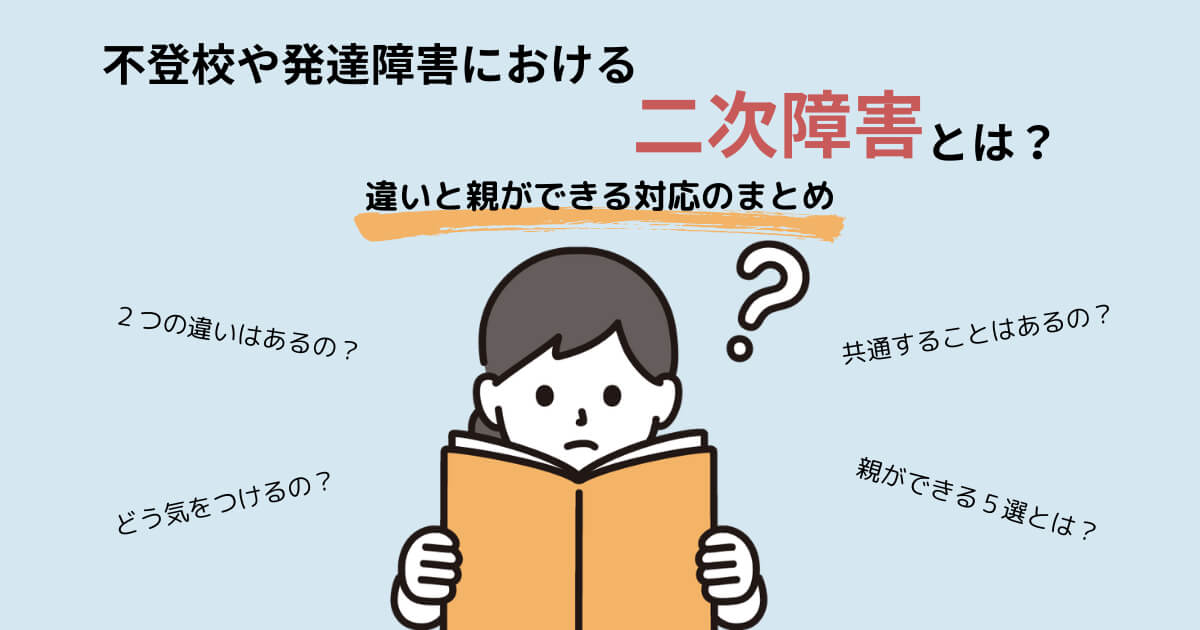

不登校や発達障害がある子どもを育てるなかで、「二次障害」という言葉を耳にしたことはありませんか?

最初は「学校が合わない」「ちょっと苦手なことがある」だけだったはずが──

次第に自信を失ったり、無気力になったり、感情のコントロールが難しくなるように見えるケースがあります。

このような「あとから現れる困りごと」は、支援の現場や公的資料では「二次障害」と呼ばれることがあります。

不登校や発達障害のあるお子さんにとって、二次障害は知っておきたいテーマのひとつです。

これは不登校そのものの原因とは別に、ストレスや不適応から「あとから現れる可能性のある状態」として扱われています。

この記事では、

を、できるだけわかりやすくお伝えします。

発達障害と書くより神経発達症や発達障がいと表現したほうが良いのか悩む部分もありますが、ここでは公式文書や学術文書で広く使われている書き方を採用しています。

※本記事は、私自身の経験と学びをもとに、同じように悩むママへの情報提供として書いています。

医療的な診断や専門的な助言を行うものではありません。

不安が強い場合や判断が難しい場合は、医療・教育の専門機関への相談もご検討ください。

二次障害とは?

「二次障害」という言葉は、公的機関や支援の文脈でも使われることがあり、一時の困りごとに付随してあとから現れる精神的・行動的な変化として紹介されることがあります。

ただし、すべての子どもに起こるわけではなく、環境やストレスが積み重なったときに「起こり得る可能性がある」という扱いです。

例えば、文科省・独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(略称:NISE)などでは、特性のあるお子さんに二次的な困難が生じることがある、という考え方が示されています。

(参考:文部科学省(p.271)や国立特別支援教育総合研究所(NISE))

・自己肯定感の低下

・不安が強くなる

・過度な緊張、強迫的なこだわり

・引きこもり

・暴言や暴力などの外向的な反応

・パニックや癇癪

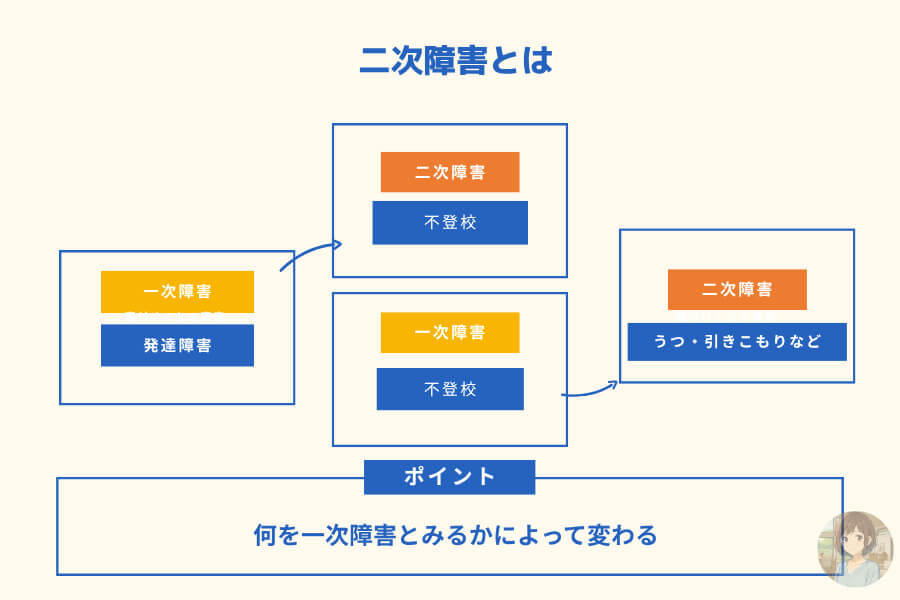

発達障害のあるお子さんが、繰り返し叱られたり、自分に合わない学び方を強いられたりすることで、学校へ行くことがつらくなってしまう場合があります。

その結果として不登校になったり無気力になることがあり、このような状態を「二次的な困りごと」(=二次障害)として捉えることがあります。

しかし、不登校を一次障害として捉えて見た場合、長期間の欠席による自責の念などから、その後に現れるうつ状態や引きこもりなどを二次障害と捉えることもでき、不登校の書籍などの情報ではそのように解説されている場合もあります。

つまり、発達障害のないお子さんにとっては、不登校が最初に現れる「一次的な困りごとがある状態」とも言えます。

何を一次障害と見なすかによって不登校の位置づけは変わってくるのです。

このように、状況によって二次的な困りごと(二次障害)は異なる見方が存在します。

言葉の定義に縛られすぎず、目の前のお子さんの状態に合わせたアプローチを取ることが大切です。

不登校に起こる二次障害とその特徴

不登校の原因は人間関係・疲労・体調・起立性調節障害・家庭環境などさまざまです。

発達障害がある場合は「空気を読むのが苦手」などの理由で学校生活でのストレスが強くなることもあります。

不登校が長引くことで、もともとの原因とは別の新たな問題が生まれることがあります。

よく見られる変化

- 自信の喪失

- 朝起きられない、昼夜逆転

- 学習意欲の低下

- 人と関わりたくない、外出したくない

学校を休んで何も考えていないのではありません。

「行けない自分はダメだなぁ…」

「このままではいけないな…」

など色々なことを内側では悩んでいることが多いものです。

発達障害に起こる二次障害とその特徴

発達障害(ASD、ADHDなど)のあるお子さんは、「注意され続ける」「うまくできない経験の積み重ねが多い」など、自己肯定感が傷つきやすい環境に置かれる場合があります。それに伴って、ストレスや誤解からの“こころの傷”が深まりやすいです。

よく見られる様子

- 癇癪やパニック

- 感情コントロールの難しさ

- 無気力や拒否行動

- 周囲への強い反発

これは周囲の理解不足や環境が合わないことでしんどさが増えることで起こりやすくなると支援現場では指摘されています。

二次障害が起きる背景

ストレスの蓄積や理解不足、孤独感が重なると、子どもは「抱えすぎて動けなくなる」状態に陥りやすくなります。

- 自己否定の積み重ね

- 過剰なストレス

- 理解・共感不足

- 安心できる関係の不足(孤立)

例えば、今あなたの手の中に紙くずが一つあります。周囲にはゴミ箱が見当たらなくてあなたは持ち続けます。

すると一方的に他の人からも次々に手にゴミを渡されたとしたらあなたの手にはいつの間にか両手に抱えるほどのゴミになります。

気がついたときには前が見えなくなって、重くて進めなくなってしまいます。

疲れてしまったあなたはゴミ箱を探す気力をなくしてしまうし、一方的にゴミを渡す人ばかりだったことで一人で抱えてきたゴミを誰かにお願いしたり手伝ってもらうという選択があることも気がつくことができません。

ストレスをこの紙くずに例えるとわかりやすいのではないでしょうか。

1.自己否定感の積み重ね 「どうせ自分はできない」といった思い込みが形成される

2.過剰なストレス 無理に登校させようとする、期待をかけすぎる

3.理解・共感の不足 「甘え」「わがまま」と捉えられて努力が認められない

4.社会的孤立 安心して話せる大人や仲間がいない

不登校と発達障害の二次障害の違いと共通点

不登校による二次障害と発達障害による二次障害を比較すると、以下のような違いが見られます。

| 比較ポイント | 不登校 | 発達障害 |

|---|---|---|

| 主なきっかけ | 環境ストレス・適応困難 | 生まれもった特性と環境のギャップが背景にあるケース |

| 二次障害への流れ | 長期化するとリスクが高まることがある | 日常的な注意・失敗経験によりリスクが高まることがある |

| みられる反応 | 引きこもり、抑うつ、不安 | 癇癪、反発、自己否定 |

| 主な関わり方 | 安心できる環境作り、登校圧力を避ける | 特性に応じた対応、成功体験を増やす |

このような違いが見られても、関わり方として共通する大切なことがあります。この考え方は、きっかけがはっきりしない場合でも同じように言えることです。

・「ありのままの自分でも大丈夫」という安心感

・回復には「自信や成功体験を積み重ねていくこと」が必要

・親が“焦らず子どもに寄り添う姿勢”を持つことが大切

親ができること5選|二次障害を防ぐ支援

二次障害を防ぐにはどうしたらいいのか?

これ以上苦しむことがないようにしたいけれどどうしたら良いのか…

こんな風に悩んで苦しんでいる親御さんの回復はこれからお子さんの伴走者として大切なことです。

無理せず今できることを少しづつ、そして必要に応じて専門家の力を借りていきましょう。

ときには学校や授業について遅れてしまうことに心配を抱くこともあるかも知れません。

しかし今は多くの学習の選択肢もあります。お子さんに合う学びが学校以外でも選択できる時代です。

ただお子さんの落ち込みや不安が強いときなどは症状が悪化することもあるため、親が焦ることは禁物です。

「やってみたいな」

「どうにかしたいな」

「試してもいいよ」

とお子さんの気持ちを確認しながら進めていきましょう。

1.子どもにとっての安全基地をつくる

2.できないことよりできることに注目する

3.医療や福祉の専門家を早めに頼る

4.学びの選択肢を広げる

5.親自身もケアする

子どもにとっての安全基地をつくる

失敗するごとに責められてしまうと自信がなくなってしまい、新しいことに挑戦しようと思っても「どうせ自分なんて…」と諦めてしまったり、「また怒られたらどうしよう」と不安になってしまいます。

「失敗しても大丈夫」と、どんな状態でも受け入れてくれる人・場所があると感じられることが、二次障害を防ぐ土台となります。

できないことよりできることに注目する

不登校で家にいるばかりで何もできないと思っている方やできないことばかりで問題だらけ…そう悩んでいる親御さんも見えるかもしれません。

できないことが気になると、どんどん問題が気になる…

私もそう苦しんだ過去があります。

はじめはすぐにみつけられないかもしれませんができることに注目してみると、少しづつみえてくるようになります。

「何もできない子」ではなく、「これはできる」という視点に切り替えて、自己効力感を育みましょう。

医療や福祉の専門家も選択肢のひとつとして頼る

「もう少し様子をみようかな…でも…」

と気になっているのに、一人で抱え込んだり夫婦だけで解決しようと思っていませんか?

不登校になるとお子さんの体調、生活のバランス、学習、子どものケアにご自身のケアなど整えていくことはたくさんあります。

困りごとは発達外来、スクールカウンセラー、児童精神科など専門家に頼って一緒に考えてくれる人を作るという選択肢もあります。

第三者だと少し離れて俯瞰して見てくれます。

病院やカウンセラーは場所によっては予約待ちで時間が必要なところもあります。

子どもの同席が必要な場合、子どもの状態や気分によってはすぐに行けるとも限りません。

場合によっては親だけでOKということもあるかもしれませんが、なるべく余裕を持って計画するのがおすすめです。

学びの選択肢を広げる

学校の自分のクラスで授業を受けなければ勉強ができないということはありません。

適応指導教室・通級・家庭教師・オンライン学習・タブレット学習…多くの選択肢があります。

不登校のお子さんの中には集団の中にいるのは嫌だけど一人でコツコツ勉強するのは好きなお子さんや、決められたことをするのは嫌だけど、自分で好きな教科を学ぶのは好きなお子さんがいます。

他にも遊びの中で学んでいくスタイルや気になったことを調べるなど生活の中で学ぶ方法をとる子もいます。

最近ではフリースクールやタブレット学習なども出席扱いの認定になる事例も増えてきました。

親はつい出席扱いについて気になってしまいますが、無理強いして子どもの苦しみを増やしたり、勉強嫌いにさせては元も子もありません。

あなたのお子さんの好きなスタイルを探して楽しんで学べる方法を探してみましょう。

親自身もケアする

親自身もケアするって何で?と思われた方もいるかも知れません。

しかしこれは不登校の子どもをケアしていく中で親ができることの大切なひとつです。

不登校のお子さんのことを気にかけすぎて自分のことを置き去りにしてはいませんか?

「すごく落ち込んでいるみたい…大丈夫かな…」

「夜も眠れているのかな…」

「食欲ないみたい…育ち盛りなのに」

お子さんのことが心配で不安で悩んでいると自分が眠れなかったり、体調を崩してしまいます。

不安があったり悩んだり、ときにはイライラしてしまうのは大事な子どものことを考えているのですから当たり前です。

でも親御さんが一緒に悩みの谷に入っていくと、子どもが登っていきたいと思ったときに引っ張り上げる事はできません。

引っ張り上げるのは一緒に落ちた谷の中ではなく、谷より高い位置にいる人しか引っ張り上げることはできません。

そして引っ張り上げるには、力がある人ではないといけません。

例えばあなたが登山中に谷の中に落ちてしまって助けてもらいたいとき、誰に救助してもらいたいでしょうか?

弱々しい90歳のおじいさんの腕ではなく、鍛え抜かれた健康的な30歳のレスキュー隊の腕に頼りたいはずです。

つまりあなたが子どもよりも心も身体も元気な人である方が子どもも安心できます。

▽すぐ始められるセルフケア方法はこちらを参考にしてください

まとめ|「否定されない場所」こそ最大の支援

不登校や発達障害の子どもにとって、二次障害のリスクは大きなものです。

だからこそ、「理解されないことで苦しませない」ための環境づくりがとても大切です。

親が「焦らず・責めず・つながる」ことを意識することで、そのリスクを減らす行動につながっていきます。

家庭でできること、外部に頼ること、学び方を変えること。それぞれが組み合わさって、子どもが「自分は大丈夫」と思えるようになることが、何よりの支援です。

安心できる居場所、小さな成功体験、そして信頼できる大人との出会いが、回復へのカギです。

子どもが「否定されない場所」をまずは家庭からはじめ、少しづつ居場所を広げていきましょう。

※本記事は、私自身の経験と学びをもとに、同じように悩むママへの情報提供として書いています。

医療的な診断や専門的な助言を行うものではありません。

不安が強い場合や判断が難しい場合は、医療・教育の専門機関への相談もご検討ください。

コメントありがとうございます。 いただいたメッセージは、すべて大切に読ませていただいています。

個人が特定される内容や、他の方が不安になる表現が含まれる場合は、 安心して読める環境のため非公開とさせていただくことがあります。

※コメントは承認後に公開されます。