「どうしてうちの子が…」

自分が不登校ママになるなんて。

あのときはどうやって対応したらいいのかわからなくて、

毎日が不安と焦りでした。

でも今では人生が180度大きく変わった!と感じています。

少しだけ前を向いて言えること。それは、

不登校は“失敗”ではない、反応であり選択である!

そう思えるようになった「7つの視点」をご紹介します。

1. 不登校は“問題”ではなく「反応」だった

「逃げている」「甘えている」と思っていたけれど、

学校がその子にとって「危険」や「苦しさ」を感じる場だった場合、

不登校は“自分を守る反応”とも捉えられます。

「行けない」と言ったわが子に

「送っていくから少しでも行ってみたら?」と、

どうにかして登校を継続させようとしてしまいました。

「どうしよう…」

そんな焦りが脈を打つように、

繰り返し私を支配していました。

頭痛に腹痛…身体の反応は「嫌だ」という言葉に変えて現れました。

気力がなくなり、動画を見たがるようになりました。

2. 子どもの“困った行動”はSOSだった

暴言、無気力、ゲーム漬け。

親としては「困ったな」と思ってしまう行動こそ、心のSOSかもしれません。

泣いて暴れる姿に、「何でそんなこと言うの!?」と叱ったり、止めようと必死でした。

問題行動ばかりが気になって、その行動に反応してばかりいました。

「どうしたら癇癪は収まるのか」

「どうしたら部屋から出てくるのか」

「どうしたらゲームを遠ざけられるのか」

親子で心がささくれ立っていたのかもしれません。

3. 「安心」が欠けていたことに気づいた

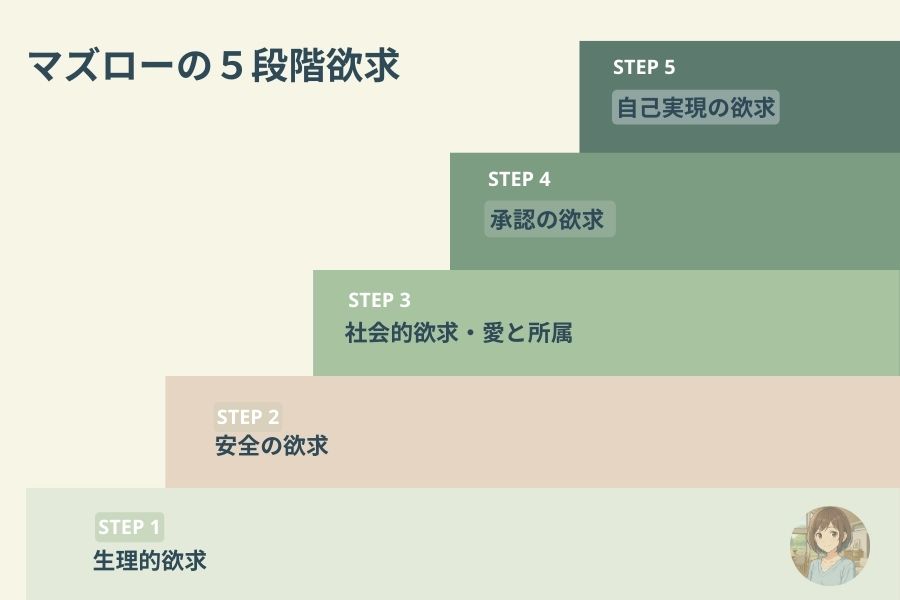

マズローの欲求段階は、人間の欲求を5段階に分けた心理学理論で

ビジネスや看護などの世界でも幅広く知られています。

図:マズローの欲求階層(筆者作成)

マズローの欲求階層(欲求段階説)は、人間の欲求を5つの階層に分類し、STEP1から下の階の欲求が満たされると次の段階を求めるという心理学の理論です。

この理論では「安全(安心)・愛情」が満たされていないと、人は次の行動に進めません。

誰かと繋がりを持ったり、自分の夢に向かうというのは先の段階なのです。

「早くしなさい!」「宿題したの?」ばかりだった私。

不登校になってしばらくしたある日、

子どもが不登校になる前のプリントを整理していました。

すると学校の宿題で子どもが書いた「家での目標」というものが出てきました。

「いわれたらなるべくはやくうごく」という言葉が目に飛び込んできて、

今まで急かしていた自分の過去の光景が思い浮かんできました。

それは自分のやってきたことを気づかせるものとなりました。

その後「早く」という言葉をできる限り封印して、子どもの予定があるときは実際より30分前を設定するなどして急ぐことを減らすようにしました。

間に合わなくても大きな問題にならないものは、子どもに任せることにしました。

なるべく親子でゆったり過ごす時間も意識しました。

そして今でも忘れないよう、子どもが書いた宿題は私だけの目のつくところに大切に取ってあるのです。

4. 不登校の原因はひとつじゃなかった

文科省からの委託で子どもの発達科学研究所(大阪市)が行った

令和5年度文部科学省委託事業 不登校の要因分析に関する調査研究報告書では、

令和4年度に小学3年生から高校1年生であった児童生徒とその保護者(ただし、中学3年生を除く)および担任教師等を対象に調査しています。

出典:文部科学省「不登校の要因分析に関する調査研究報告書(令和5年度)」

※当グラフは公開資料をもとに、著作権に配慮して独自に作成したものです。

担任との相性、集団の空気、感覚の過敏さ、友達との関係、体調不良…

不登校が起きる背景はひとつの原因に絞ることは多くはできません。

いじめなどはっきりした事柄がある場合もありますが、本人が心を開いてすべてを話すことは簡単ではありません。

はじめはトラブルがあったとき、「担任がわかってくれない」と言っていたけれど、それだけじゃなかった。

時折、ぽつりぽつりと話してくれる言葉を拾っていくと、

「音がうるさい」「人が多くて疲れる」「周りのことが気になる」…そんな背景が見えてきました。

もしお子さんに発達特性がなくても、グレーゾーンや繊細な部分があると実は苦痛に感じているかもしれません。

今なら話してくれない時間も本人は向き合い、考えていたとわかります。

5. 「どうして行かないの?」が子どもを追い詰めていた

「行かないと将来困るよ」

「みんな嫌なことあるけど頑張ってるよ!」

「明日はどうかな(行けそう)?」

その言葉が、子どもにとっては「わかってもらえない」と感じさせていました。

ある朝、子どもが背中を向けて寝ながら「今日…行けない」と絞るような声でつぶやきました。

うんと小さく縮こまっていて、まるで人間を怯える野良猫のような気がしました。

「わかったよ。ねぇ、しばらくどうしたい?」

「ほんとは…しばらく休みたい」

ハキハキとした大きな声だったのに、掻き消えそうな小さな声。

親子で荷物を下ろそうと決めた日でした。

6. 親の“焦り”が子どもに伝染する

「今戻らなきゃ手遅れになる」と焦っていた私。

「授業が遅れちゃう」

「せっかくの行事に出られない」

「家ではできない体験ができない」

その焦りが、子どもをますます不安にさせていたことに後で気づきました。

私が少し落ち着いて、しばらくすると「あれ?」と思ったことがありました。

子どもの表情が何となく前よりも緩んでいるのに気がついたのです。

7. 「わが家のペースでいい」と思えた日

周りの子と比べて焦っていたけれど、

今は「この子のペースで生きていい」と思えるようになりました。

不登校になってから、どん底のような日々で光を探していました。

毎日の生活の中で、ほんのわずかなこと…

食事が食べられた。

外の空気を吸えた。

いつもより会話が増えた。

笑い声が聞けた。

靴が知らぬ間に小さくなっていた。

書いてたら思い出して涙出ちゃいました。

それでいいじゃないですか。

生きているんです。

誰かのペースに合わせて長い距離を進んでいくのは苦しいですよね。

子どもの体調などスケジュールにメモするようになりました。

何も変わらないと思っていても変わっていることに気がつけるようになりました。

まとめ|不登校を見つめ直す7つの視点で、子どもと共に歩もう

1.不登校は“問題”ではなく“自分を守る反応”

2.困った行動こそ心のSOS

3.家庭を一番の安全基地にする

4.原因は一つとは限らない

5.「どうして?」じゃなく「どうしたい?」と寄り添う

6.親の焦りは子どもに伝染する

7.我が子のペースで歩む

いろはの体験は、特別ではありません。

同じように悩み、泣いて、立ち止まった親子がたくさんいます。

あなたも、一人じゃない。

少しでも心が軽くなったらうれしいです。

コメントありがとうございます。 いただいたメッセージは、すべて大切に読ませていただいています。

個人が特定される内容や、他の方が不安になる表現が含まれる場合は、 安心して読める環境のため非公開とさせていただくことがあります。

※コメントは承認後に公開されます。