子どもが学校に行きたがらない、行きしぶり。

あるいはすでに不登校の状態にある場合、多くの親御さんは計り知れない不安と戸惑いの中にいらっしゃるでしょう。

「なぜうちの子が?」「何が本当の原因なのだろう?」と、原因探しに必死になるかもしれません。

聞いてもはっきりした答えが帰ってこなかったり、言ってることが聞くたびに違って親も混乱してしまう場合もあります。

どうしてはっきり言わないの?!

そんな風にもやもやしていませんか?

私も「何の問題を解決すれば行けるようになるんだろう?はっきりさせなくちゃ」と思っていました。

しかし、結論として不登校は決して単一の原因で起こるものではなく、子どもたちの心は私たちが想像する以上に複雑で繊細だと後に気が付きました。

「これに違いない!」という一つの理由に決めつけてしまうことで、かえって本質を見失ってしまい、問題の解決から遠ざかってしまうこともあります。

この記事では、不登校の「きっかけ」を多角的に捉えるための3つの視点をご紹介します。

その視点を通して、親としてお子さんに寄り添い、適切な支援に繋げるための具体的なヒントまで掘り下げたいと思います。

1.不登校の原因を一つに決めつけない重要性:複雑に絡み合う子どもの心

不登校の子どもに「ねぇ、どうして学校に行かないの?」という問いかけは、時に子どもにとって大きなプレッシャーとなり、真の答えを引き出すことは難しいものです。

なぜなら、子ども自身も「なぜ学校に行けないのか」が明確に分からない、もしくは言葉にできない複雑な感情を抱えていることが多いからです。

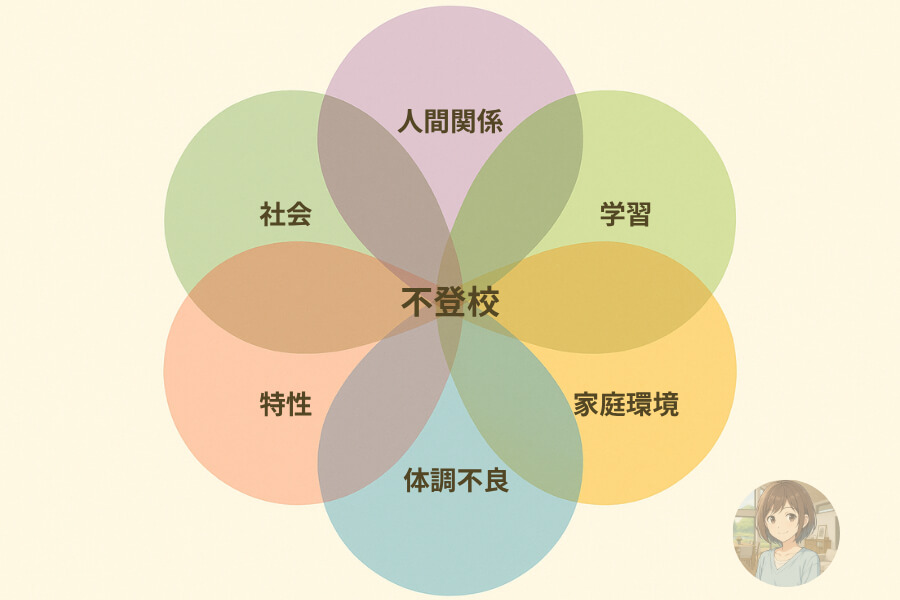

不登校の要因は、一つの線で繋がっているのではなく、まるでパズルのピースのように複雑に絡み合っています。

学校での人間関係、学習のつまずき、家庭環境の変化、体調不良、その子の特性、そして社会全体の変化まで、多岐にわたる要素が複合的に影響し合って、子どもを学校から遠ざけているのです。

親が「〇〇が原因だ」と決めつけてしまうと、他の背景が霞んでしまい見えにくくなってしまうおそれがあります。

子どもへのプレッシャー、適切な支援への遅れ、そして親自身の焦りや疲弊といった弊害が生じる可能性があります。

大切なのは、「これかもしれない」という仮説は持ちつつも、決めつけず、常に多角的な視点を持つことです。

「原因の一つにこれは間違いないだろうけど、こんなことも辛いかな?」と考えてみる。

子どもの心の奥底にある、言葉にならない“SOS”に耳を傾ける準備をすることが、何よりも重要になります。

2. 文部科学省の統計から見える現実:データが示す不登校の多様性

不登校は、決して珍しいことではありません。文部科学省が毎年発表している不登校児童生徒数は年々増加傾向にあり、深刻な社会問題となっています。

文部科学省が令和6年10月31日に公表した「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」によると、全国の小中学校における不登校児童生徒数は346,482人と過去最多を更新しています。

その調査結果の中で、不登校生徒について把握した事実として報告されている項目は一つではなく、多様であることがわかります。

| 不登校生徒について把握した事実 | 小・中学校 | 高等学校 |

|---|---|---|

| 学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった | 32.2% | 32.8% |

| 不安・抑うつの相談があった | 23.1% | 16.7% |

| 生活リズムの不調に関する相談があった | 23.0% | 26.7% |

| 学業の不調や頻繁な宿題の未提出が見られた | 15.2% | 15.4% |

| いじめ被害を除く友人関係を巡る問題の情報や相談があった | 13.3% | 11.0% |

このデータからもわかるように、「無気力・不安」といった内面的な要因が最も多く挙げられていますが、それ以外にも様々な要因が複合的に絡み合っていることが示唆されます。

朝起きられないなどの身体的な要因や成績が上がらない、勉強についていけない勉強面の悩み、学校・教室という狭い世界での人間関係の悩みなど把握した事実だけでも多くの背景がみえてきます。

統計データは、不登校が「誰にでも起こりうる、多様な背景を持つ問題である」ということを教えてくれます。特定のきっかけに囚われず、お子さん一人ひとりの状況に合わせた個別な対応が不可欠であることを、このデータは雄弁に物語っているのです。

3. 子どもの言葉の裏にある“心の声”:非言語コミュニケーションの重要性

「学校つまらない」「お腹が痛いから休む」「眠れない」…

行きしぶりや不登校のお子さんが発する言葉は、時に私たちが考えている以上の「心の声」を隠しています。

特に子どもは、自分の複雑な感情や不安をストレートに表現するのが苦手です。小学生など年齢が下がるほど語彙力も未熟でうまく表現できません。

言葉の裏に隠された真意を理解するためには、非言語コミュニケーションに目を向けることが非常に重要になります。

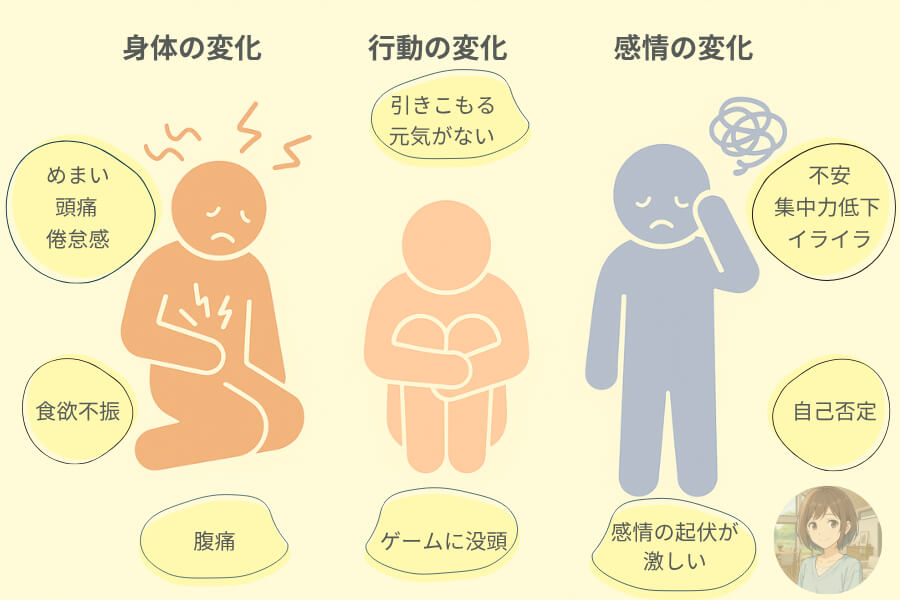

お子さんの次のような行動の変化に注目してみてください。

- 身体の変化: 食欲不振、過食、頭痛、腹痛、吐き気、めまい、倦怠感、睡眠障害(不眠、過眠)など。

- 行動の変化: 外出したがらない、部屋に引きこもる、ゲームやスマホに没頭する、八つ当たりする、元気がない、口数が減る、以前楽しんでいたことに興味を示さない、歯磨きや入浴ができないなど。

- 感情の変化: 不安感が強い、憂鬱そうにしている、無気力、集中力の低下、イライラする、感情の起伏が激しい、自己否定的な発言が増えるなど。

これらのサインは、お子さんが何らかのストレスを抱えている「心の声」であり、「助けてほしい」という非言語のメッセージかもしれません。

子どもが八つ当たりしたり、無視をするといった態度は思春期の時期には多かれ少なかれ見られることです。そのため「親に悪い態度を取るようになった」とか、「私が何をしたんだろう…反抗されて困った」と思いがちです。

しかし不登校の始まりや継続している中での態度だとしたら見方を変えてみてください。

その行動や態度は「あなたが困った」のではなく「本人が苦しくて困っている」から起きているのかも知れません。

不安や混乱から起きていることと知れば、不登校の子どもの苦しさに気がつく視点になります。

4. 不登校の“きっかけ”を見極める3つの視点

ここからは、不登校のきっかけを多角的に捉えるための具体的な3つの視点について詳しく見ていきましょう。これらの視点は、お子さんの状況を客観的に把握し、適切な支援に繋げるためのヒントになります。

視点1:家庭環境・親子関係の変化

家庭は子どもにとって最も安心できる場所であるべきですが、時には家庭内の変化が子どもの心に大きな影響を与えることがあります。

学校についての問題なのにどういうことなのだろう?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

もしもあなたが毎日の疲れを取るためリラックスしたい時、どこで過ごしますか?おしゃれなカフェ、自然に囲まれた公園?それとも楽しくおしゃべりできる心を許した友人でしょうか?

例えばそれがカフェだとしたら、私はこのように想像します。木の暖かさを演出したカフェの空間に観葉植物が目を和ませています。ゆったりとしたセンスのある家具、流れる静かなBGM。想像した場所が私と違っていても、その場所はあなたが力を抜いて自然体でくつろげる環境なのではないでしょうか?

先日、私は外出先で電車を待つためにベンチに座っていました。気持ちの良い風が吹いていて、最高の天気でした。数人同じように待っていた人も読書をしたりスマホをみたりしながら、それぞれが自分の時間を過ごしていました。

すると突然後方で、誰かに怒鳴り声を上げて話している方がいました。

物陰で姿は見えなかったのですが、穏やかな雰囲気は一変したように空気がピンと張り詰めました。本を閉じて目線を上げる人。振り返って確認する人。しかめっ面になる人。ちょっと前までゆったりとした時間が流れていた場所は急に緊張した場所に変わってしまいました。

私が体験したこの出来事は、子どもが穏やかな気持ちでいられる居場所の重要さを再確認できました。

私は過去に日々の疲労が重なり、ストレスや不安を抱えていました。その重い空気を知らない間に心地の良いはずのリビングにまで広げていたのだと思います。

子どもに直接怒ったり小言を言わないから良いというわけではなく、親のストレスによるピリピリ感や重い空気感が知らない間に伝わって気が付かないうちに心に影響を与えることもあります。

大好きなカフェの空間に、突然怒鳴ったりストレスを与えるお客がいたとしたら、あなたが力を抜いてくつろぐはずの時間が窮屈なものに変わってしまうのと同じです。

【注目すべき点】

・きょうだい関係、親の仕事の変化、家庭内の不和、引越しなど。

・親自身のストレスや疲れが子どもに与える影響。

・親子間のコミュニケーション不足や誤解。

・親が「頑張りすぎている」場合の影響。

【親にできること】

お子さんの前で感情的にならないよう心がけ、家庭内の雰囲気をできるだけ穏やかに保ちましょう。親子間の会話の質を見直し、親自身がストレスを抱え込まず、必要であれば外部の相談機関を利用するなど、親自身の心のケアも重要です。

視点2:身体的・精神的健康状態の変化

不登校の背後には、身体的あるいは精神的な不調が隠されていることが非常に多くあります。特に、心の不調が身体症状として現れる「身体化」のケースも少なくありません。

もともと思春期や成長期は身体や心のバランスが不安定になりやすいです。

我慢をして無理をしすぎることで、ストレスが蓄積して身体症状が悪化することもあります。

ストレスの感じ方は、家族や親子であったとしても一人ひとり違います。

例えば、知らない会社に出向き、高いコミュニケーション能力で苦も無く営業できる人もいれば、初対面で誰かに話しかけるのは吐きそうなほど緊張してしまう人もいます。逆に、一人で黙々と作業するのが大好きな人もいれば、喋る相手がいないと孤独で発狂しそうになる人もいます。

「こんなことくらいで大したストレスを感じないでしょ」と思うのは間違いである可能性があります。ストレスの感じ方やストレスを感じるものは人それぞれ違います。

【注目すべき点】

・頭痛、腹痛、倦怠感などの身体症状。

・睡眠障害、食欲不振、過食。

・不安、抑うつ、無気力、引きこもり傾向。

・発達特性(ASD、ADHDなど)による学校生活での困難。

・HSC(Highly Sensitive Child)などの気質による集団生活での消耗。

【親にできること】

身体症状が見られる場合は、まず小児科を受診し、身体的な病気の有無を確認しましょう。異常が見られない場合でも、心療内科、精神科、児童精神科、あるいは子どもの心に詳しいカウンセリング機関など、専門機関への相談を検討することが重要です。発達特性が疑われる場合は、専門の機関で診断を受けることで、適切な支援や配慮に繋がりやすくなります。

視点3:集団生活・友人関係の変化

学校生活の中心である友人関係や集団の中での立ち位置は、子どもの心に大きな影響を与えます。些細なトラブルが、不登校の大きなきっかけとなることもあります。

教室での仲の良いグループで問題が起これば他のグループに入りづらいと自分の居場所がないと感じて不安になってしまいます。空気を読まないといけないとか、「みんなと同じ」に合わせることに疲れてしまうこともあります。

今はクラスや部活だけでなく、LINEグループやインスタなど学校外でも仲間のグループでの交流があります。学校側が対策をしていたとしても、より疲れやすい環境なのかもしれません。

【注目すべき点】

・いじめ、からかい、仲間はずれ。

・友達との些細なトラブル、すれ違い。

・集団行動が苦手、人間関係を築くのが苦手な特性。

・クラス替え、新学期、進級などによる環境の変化。

・SNSでのトラブルや人間関係の変化。

【親にできること】

子どもが友だちとの関係について話したがっているときは、傾聴し、共感を示すこと。すぐに解決策を与えようとせず、まずは子どもの気持ちを受け止めることが大切です。

学校に相談する場合は、学校側と連携し、子どもの状況を共有しながら対応策を一緒に考える姿勢が望ましいです。

いじめが原因だとしたらそれは許せないことです。学校や教育委員会、親など多くの大人が互いに協力して解決に導いていくことが必要です。

これらの3つの視点は、お子さんの不登校の「きっかけ」を深く理解するための手助けとなります。しかし、これらの視点もあくまで「仮説」であり、お子さんの状況は常に変化することも心に留めておきましょう。

まとめ:不登校は子どもの成長の機会

不登校は、親にとっては苦しく、先の見えないトンネルのように感じるかもしれません。しかし、これはお子さんが「今までのやり方では、もう限界だ」と、自分の心と身体からのSOSを発している状態でもあります。

この期間は、子どもが自分自身と深く向き合い、これからの生き方や学び方について考える、貴重な成長の機会となる可能性があります。そして、親子の絆を再構築し、より深く理解し合うための時間ともなり得るのです。

焦らず、責めず、お子さんのペースを尊重し、この記事でご紹介した3つの視点から多角的に「きっかけ」を捉え、適切な支援に繋げていくこと。そして何よりも、お子さんを信じ、あたたかく「見守る」姿勢を貫くことが、親にできる最大の支援です。

原因は表に現れた一つとは限りません。我慢して我慢して最後に起きたことだったかもしれないし、他にもたくさんあるのかもしれません。

大切なことは、その一つに違いないと思い込むことは他の背景が見えなくなる危険があると知ること。

これが原因だと話しているけれど、他にも何か考えられるだろうか?と広い視野で見てみる。

問い詰めるのではなく子どもの味方となって、言葉で語られる部分以外にも意識をする。

見えない部分にも注目してみる。そうすることで新しい気づきが得られます。

この記事が一つでもあなたのヒントになれば嬉しいです。

コメントありがとうございます。 いただいたメッセージは、すべて大切に読ませていただいています。

個人が特定される内容や、他の方が不安になる表現が含まれる場合は、 安心して読める環境のため非公開とさせていただくことがあります。

※コメントは承認後に公開されます。