朝起きられない中学生のお子さんや親御さんにとって、「朝起きられない」「夜なかなか眠れない」という悩みはとても身近です。

これは単なる夜ふかしとは違い、自律神経の不調が原因であることも多くあります。

毎朝子どもが起きないからイライラしてしまうんです

私も過去に同じように悩み、自律神経の乱れによって起こる起立性調節障害のある不登校の子どもと6年以上多くのことを試してきました。

起立性調節障害の子どもは朝が本当に苦手です。

怠けではないと頭ではわかっているけれど、どうしたらいいの?

声をかけてもトントンと触れても起きない。

私自身も出勤前で時間が迫っていく。

そんなとき自律神経の乱れを整える対策のひとつとして「光目覚まし時計」にたどり着きました。

我が家は今までに「ブライトライトME+」と「トトノエライト」2台の光時計を試しています。

どちらの商品も良い商品だと思いますが私がおすすめしたい相手はそれぞれ大きく異なります。

結論を言えばうちには「トトノエライトプレーン」が合いました。

目覚まし時計にしてはちょっと高価な時計だし、いくつも買って私のように後悔することがないよう検討されている方はこの記事が参考になると嬉しいです。

下は私が使用した光時計の比較表です。

本記事では「トトノエライト」という表現も使いますが、現行モデルの「トトノエライトプレーン」を指しています。

| 商品名 | ブライトライトME+ | トトノエライト |

|---|---|---|

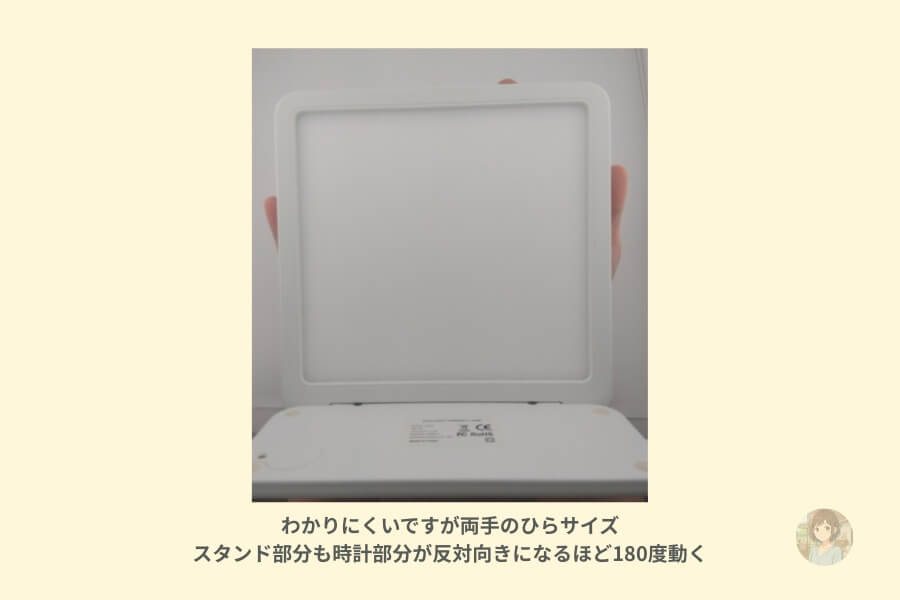

| 大きさ | 膝下の空気清浄機くらい H53.5×W33.0×D13.5cm | 両手のひら大くらい H28.2×W20.0×D9cm※ |

| 重さ | 約4,300g | 約505g |

| 光量 | 最大30,000ヘルツ | 最大20,000ヘルツ |

| 光量の調節 | できない | できる |

| 角度調節 | できない | できる |

| アラーム設定 | できる | できる |

| 返品保証 | 公式7日 (個人的理由✕) | 公式30日 (同封物が揃っていること) |

| 価格 | 39,800円 | 17,800円 |

| 購入する | 購入する |

スタンドで折り返せば約20cm。

光時計を使えば、不登校も朝起きられない起立性調節障害も「すべて解決!」という話ではありませんし、私の子どもも治ったり解決したわけではありません。合う合わないも人それぞれです。

でも、わが家の朝が良い方向に向く一助となったのは光時計でしたし、2つを使ってみてうちに合ったのはトトノエライトプレーンでした。

今回は自律神経って何?という方に向けて、はじめに医療職である看護師の視点も交えながら、私たちの心と体のバランスを司る「自律神経」の働きを解説します。

そして朝起きられない悩みに長年試行錯誤してきた不登校の親子が、自律神経のバランスを整えるために行ってきた具体的な方法とその中でも試してよかった光時計をご紹介します。

それぞれおすすめしたい人はどんな人か解説していますので最後までぜひ読んでみてください。

記事は少し長いので、商品の比較内容のことだけ知りたい方は目次からクリックしてジャンプしてご覧ください。

朝起きられない中学生|不登校や起立性調節障害の背景

「サボりじゃない」子どもの朝起きない理由

小学生から中学生にかけて、身体も心も大きく変化する時期ですよね。

特に「朝起きられない」「なんとなくだるい」「頭が痛い」という訴えは、実は“自律神経の乱れ”が原因かもしれません。

不登校や起立性調節障害の子どもが「朝起きられない」のは、怠けや気持ちの問題ではありません。体の仕組みが大きく関わっているからこそ、親として正しい理解が必要になります。

特に思春期の子どもは、運動神経と自律神経、そしてホルモンバランスの変化が重なりやすい時期です。誰でも朝の目覚めがつらくなりやすく、「なかなか起きられない」という現象は珍しいことではありません。

自律神経と生活リズムの関係

わたしたちの体には意識をして動かす運動神経(体性神経)と、意識をしないで動かしている自律神経があります。

| 神経 | 働く部分 |

|---|---|

| 運動神経 | 骨格筋を動かす (手や足を動かす・話すなど) |

| 自律神経 | 内蔵や血管などを調節 (無意識に動く) |

その自律神経には動いたり緊張すると優位になる「交感神経」と休んだりリラックスするときに優位になる「副交感神経」の2種類があり、この二つの神経がバランス良く働くことで心と体の健康を保っています。

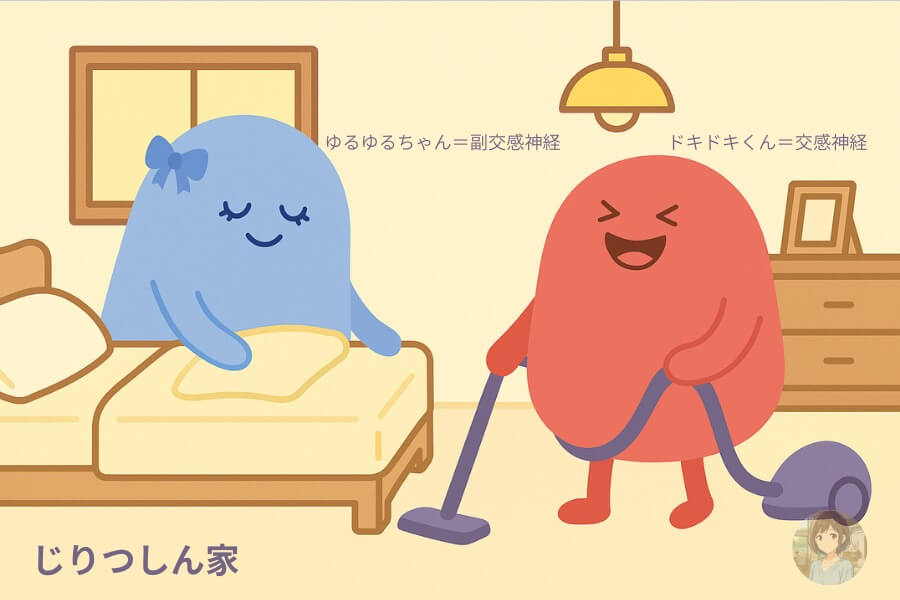

わかりやすいよう自律神経は「じりつしん家(け)」という家に例えます。

じりつしん家にはドキドキくん(=交感神経)とゆるゆるちゃん(=副交感神経)が一緒に暮らしてます。

2人は担当を分けて協力して暮らしています。

ドキドキくんは「活動担当」で、昼間に元気に動き回って電気をつけてバリバリ仕事をこなす係です。

ゆるゆるちゃんは「休息担当」で、夜には電気を消してゆっくり眠れるよう布団を整えたり、お風呂をためてリラックスさせてくれる係です。

この二人がバランスよく協力することで、家の中(水道・電気・冷暖房など=血液の循環・内臓の働き・呼吸など)を快適に保ってくれています。

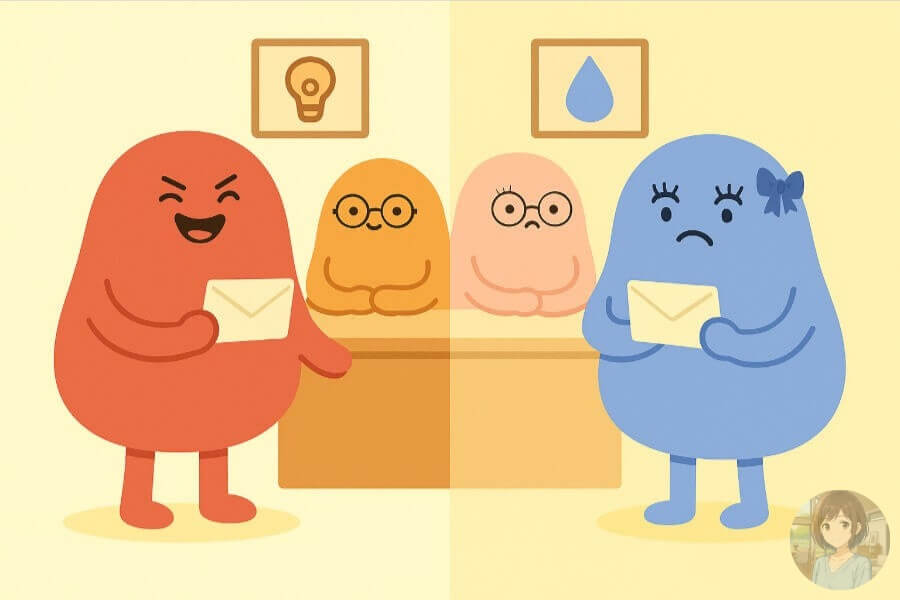

でも、この「じりつしん家」にはもう一つ大事な役目があります。

それは「ホルモン」という役所から届く手続きです。

例えば、脳という(国)から各ホルモン(役所の部署)に必要な指示が出て、各種お知らせが「しりつしん家」に届きます。このお知らせがちゃんと届いていないと、家の中の電気や水道などもうまく働かなくなってしまいます。

子どもの成長が大きく変化する思春期は、体と神経の成長のバランスが崩れやすくなります。

男の子は声変わりやヒゲが生えたり女の子は女性らしい体つきや生理がはじまるなど性ホルモンの分泌も活発になります。

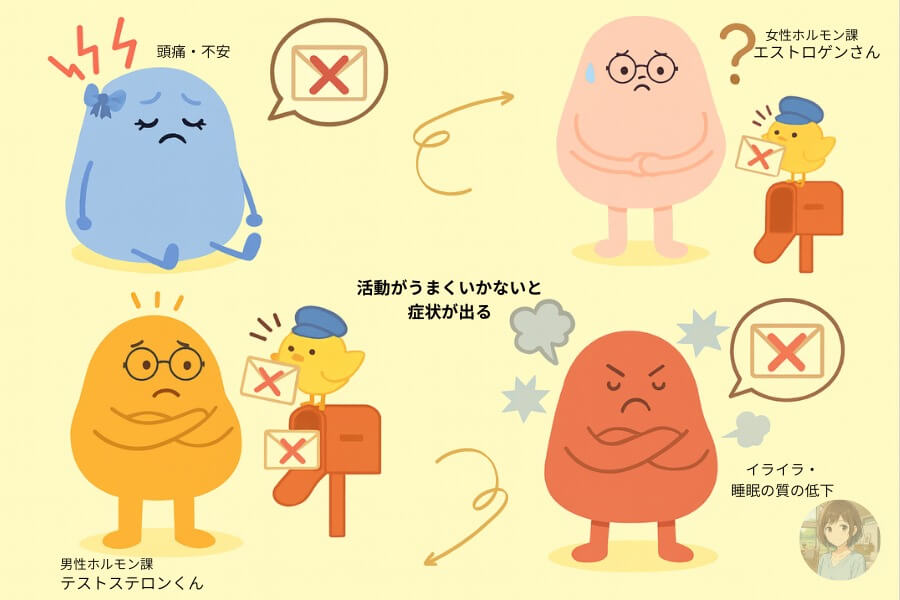

例えば女性ホルモン課のエストロゲンさんはゆるゆるちゃんの活動をサポートしています。

この手続き(活動)がうまくいかないと頭痛やめまい、不安などの症状が起こることがあります。

男性ホルモン課だと、テストステロンくんはドキドキくんの活動をサポートしています。

この手続き(活動)がうまくいかないとイライラや睡眠の質が低下するなどの症状が起こることがあります。

一方、「じりつしん家」の食事・睡眠・運動などの生活バランスがうまくいかないと役所への手続きが怠り、役所(ホルモン調節)ともうまくいかなくなります。

不規則な生活で強い緊張状態やストレスによって、ドキドキくんがさらに頑張りすぎるとホルモンバランスが崩れて頭痛や動悸、不眠が起こることがあります。反対に、ゆるゆるちゃんが頑張りすぎるとめまいや無力感などが起こることがあります。

ドキドキくんとゆるゆるちゃんのバランスが崩れてしまうと、住みにくい家(=自律神経のバランスが悪くなる)になってしまいます。これがつまり朝起きられなくなってしまう背景です。

どの仕組みも協力してバランスを取りあうことで健康を保てます。

特に不登校のお子さんは、不安を抱えています。生活リズムが不規則になりがちで、夜型になったり、日中の活動量が減ったりすることで、自律神経のバランスが崩れやすくなります。

朝になっても体が活動モードに切り替わりにくく、起き上がることが困難になるのは、この「じりつしん家」(自律神経)の乱れが大きく関係している可能性があります。

親が試してきた朝起きられない対策

声をかけても揺さぶっても起きない。

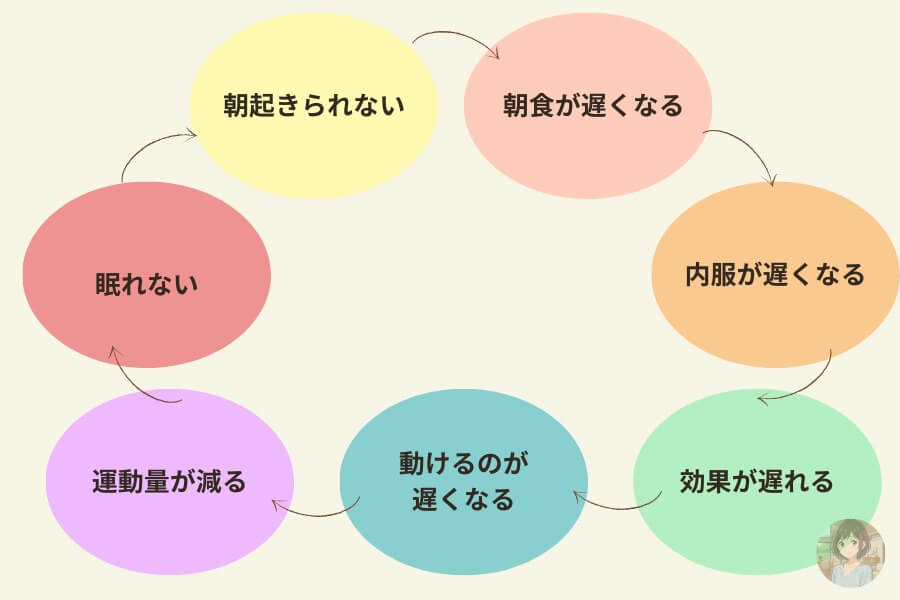

起きるのが遅いと夜になかなか眠れない。

寝付けない・起きられない原因はこれ一つではないのですが、この行動の流れは毎朝の悪循環になっていました。

・早寝早起きが困難な場合には、「今は7時だよ」と声をかける程度にします。声掛けは2〜3度までにとどめます。カーテンを開けて部屋を明るくしましょう。もし起きることができなくても、無理やり引き起こすことはよくありません。

・起床するまで10〜15分ごとに根気よく、叱らないで声掛けしてください。起き上がるまで根気よくすることです。(以下略)

起立性調節障害の子どもの正しい理解と対応 田中英高 中央法規出版株式会社 2009 p111

わかっちゃいるんだけど、毎日天使の笑顔で繰り返し声掛けできない……

声掛けの時間をできることなら自分の時間に当てたい……

ちょっとでもマシにならないかと悩む中で、起きるための対策として生活リズムを整えるために良いと言われることを色々と試してきました。

こちらはやると良いと聞いて取り入れてみた結果の一覧表です。

あくまで私たち親子の体験であり、人によって効果の感じ方はさまざまだと思います。

それでも同じように悩んでいる誰かの参考になればという気持ちで、一つずつ解説していきたいと思います。

| 試したこと | やってみた結果 |

|---|---|

| マッサージをする | 日による△ |

| 処方薬を起床時内服(主治医と相談済) | 覚醒し内服できる状態である必要性あり△ |

| 大音量の目覚まし時計 | 起きない、もしくはイライラ不機嫌✕ |

| 日中動く | 本人の意欲が必要△ |

| 入浴時間・温度の工夫 | 本人の意欲が必要△ |

| ルーティン・儀式をつくる | 本人の意欲が必要△ |

| 食事の工夫 | 一部効果あり◯大部分は不明 |

| 寝具の変更 | 入眠に効果あり◯ |

| 光目覚まし時計 | 機種変更し、徐々に効果あり◯ |

マッサージ・薬・生活習慣の工夫

表にあるように、朝起きない子どもを起こす方法としてマッサージや内服薬、生活リズムの調整は、特に不登校や起立性調節障害のあるお子さんをお持ちの親御さんはいずれか試したことがあるかもしれません。

ここでは、朝起きない子どもにそれぞれ実際にやってみて感じたことを具体的に紹介します。

マッサージを試した結果

私の子どもは起立性調整障害があり血液の巡りを良くする必要があります。

入眠する時に緊張を緩ませてリラックスできるよう私がマッサージをしてみたり、起きるときは血液循環を良くするためにマッサージしてみたり。

ただこれは本人が希望してないと、ただのうっとおしい人になってしまうので注意です。

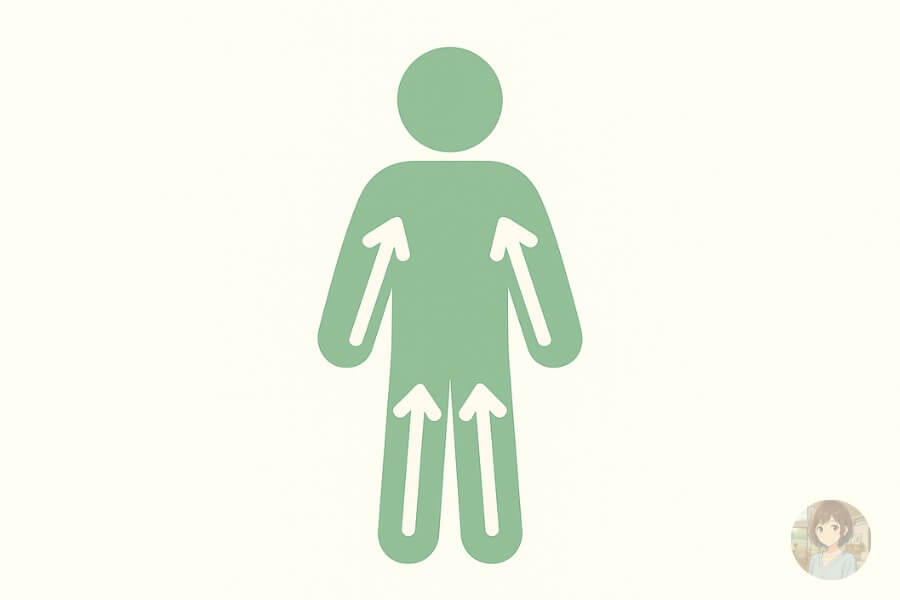

お子さんが希望するなら末梢から中枢(指先から身体の中心)に向けてマッサージするのが循環が良くなるためおすすめです。

豆知識みたいですが看護師が患者さんの身体を拭くときも、循環をよくするために身体の中心に向かうように拭いています。

このマッサージはお子さんが大のお気に入りになった場合、時間のない出勤前の朝だと自分が遅刻決定になる可能性があります。

前もって休日限定だよって伝えておくか、いつもより早起きする余裕がある親御さんじゃないと厳しいかもしれません。

処方薬を起床時に使ったとき

起立性調節障害の場合、薬物療法として血圧を上げる内服薬が処方されることがあります。わが家では布団から起きられない日が続いていたため起きなくてもすぐ飲みやすいOD錠というタイプを処方してもらいました。

OD錠とは口腔内崩壊錠のことで口の中で素早く溶けます。そのため水無しや少しの水で内服しやすく、口の中でさーっととけるラムネみたいな錠剤なので内服しやすいんです。お子さんの好みもあるので相談して希望があれば、処方されているお薬がOD錠のタイプに変更できるか相談してみるのもおすすめです。

うちの場合では起床時に飲んでくれることもありましたが、子どもが薬ヤダ〜って思っていた時期がありました。そのときは全然飲んでくれませんでした。まぁ、どこにも行かないからいいかって思っていたら、飲んだ方が体調が良くなると本人が実感したらしく、今は自分で飲んでくれるので、本人の意思が大事だなと感じています。

大音量の目覚まし時計を導入した時

あまりに起きないので、大きな音でアラーム鳴らしちゃおうと試したことがありました。

でもうちの場合、これはよくありませんでした。深い眠りだと起きないし、ずっと鳴らしておくのも近所迷惑だし、私もうるさくて消しちゃうんです。

運良く起きても朝からすっごく不機嫌でイライラMAXになってしまいました。これ結構引きずるからダメでした。

朝起きられない中学生に日中の活動を増やしてみた結果

日中にたくさん動いたときは疲れて眠ってくれます。

でも友達と走り回ったり運動系の部活でないとなかなか難しいですよね。

特に自律神経のバランスが崩れている不登校だとそもそも動かないし、家から出ないし意欲もない。

体調がマシな日には、軽い運動などできることを試しました。(はじめは運動とは呼べないくらいの軽いものからです)

疲れすぎるとその後は回復のために日中は寝てしまうので、体力やスケジュールにあわせた加減も必要です。

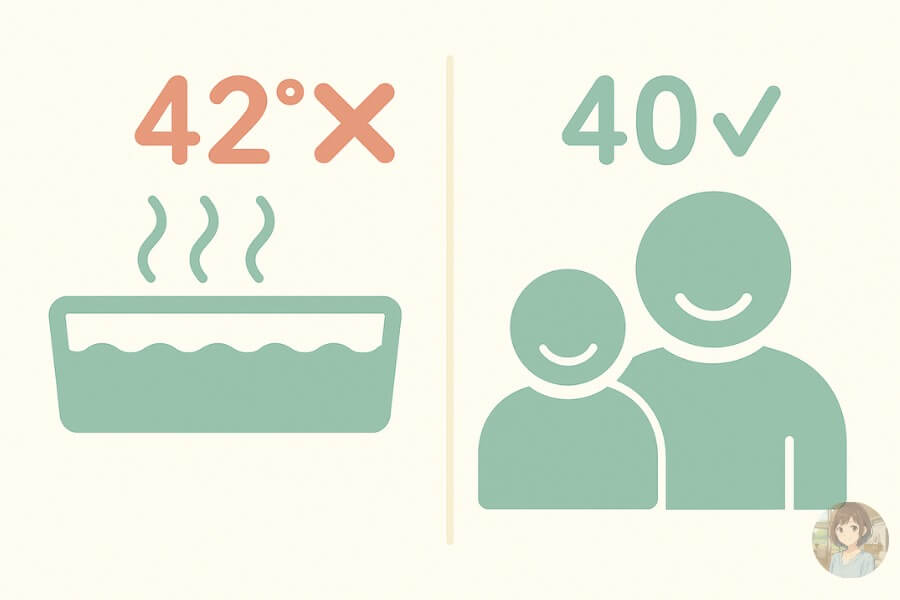

入浴のタイミングと温度調整で眠りやすくなる工夫

入浴は寝る1〜2時間前にぬるめのお湯につかると良いと伝えて、その通りにすると入眠するスピードに効果があるように感じました。

それでも寒い冬だと温度を上げて追い焚きしちゃったり、夏は暑くてシャワーで済ますこともあったり。

入浴時間も家族の順番もあって守るのが難しくできないときもありました。

継続していくには、家族の協力や本人の意思が必要ですがみんなそれぞれ都合がある。現在ではできるときはやるというスタンスでゆるくやっています。

不登校や起立性調節障害の子どもに役立つ寝る前のルーティン

ルーティン・儀式をつくると身体がこれから寝るんだというスイッチが入って良いと知って試しました。

うちの子どもは幼い頃から寝るまでの行動の順番はだいたい決まっています。

しかし、寝る前に儀式っぽく例えば布団の上で読書→ストレッチ→寝転んで伸びをして寝るなどということはその人自身が「眠れるようにしたい!」という意思がないと続けることはできません。

うちの場合は新しくストレッチなどやってみることはできませんでした。

その代わり、毎日できる範囲で同じような行動の流れにすることを、それとなく整えるようにしました。

そして寝る前の儀式は決まったストレッチをするということを私が取り入れてみました。それによって私は入眠しやすくなったため入眠しにくい親御さんややりたいと思ってくれるお子さんの場合はお試しください。

食事で整える自律神経|朝の目覚めを助ける工夫

食事の工夫は睡眠やメンタルの安定に重要なホルモンであるセロトニンの材料となるトリプトファンを取り入れることでした。

具体的にはバナナ、牛乳、鮭、ナッツなどこっそりおやつや食事に取り入れていました。

食事の試行錯誤は長い歴史があるので詳しくはまた書けたらなって思います。

摂取前と後で脳内物質を分析しているわけではないので明らかな効果は不明ですが、食事は毎日のことなので良い方向に貢献してくれたのかもしれません。

効果があったと肌で感じたのはカフェインの取り方でした。カフェインは覚醒作用があるというのは有名ですよね。

うちの子どもは夕方以降にカフェインを摂取すると夜は目がキラキラなんです。

起立性調節障害の症状は人それぞれですが、うちの場合は一番調子の悪い時期を過ぎてからは夜は比較的元気です。

カフェインを摂ったら夜はよりいっそう寝ない。

まだ大人ではないから余計かもしれませんが、紅茶やカフェオレなどカフェイン入りはやっぱり興奮しやすいのかなと感じました。

エナジードリンクやコーラにもカフェインは含まれるので避けるときは注意が必要です。

快眠できず朝起きられない子どもに試した寝具の工夫

寝具の変更は、「夜の眠りが浅くて何度も起きちゃう」とか「最近枕や布団が合わない」とか子どもが言い出したためでした。

寝具を通気性の良いものや肌触りの良いものに変えることで、「気持ちがいいね」と快適に入眠できる日が増えるようになりました。

色々と試す中でやっぱりこれも合わないというものもありました。一方で今も愛用してくれているものもあり、一部効果ありとしました。

光目覚まし時計を使った朝起きられない子どもの対策

できることを試す中で見つけたのが「光目覚まし時計」です。

人間は1日25時間周期の体内時計を脳内にもっているようです。(中略)健康な人では、ありがたいことに身体が無意識にやってくれています。

起立性調節障害の子どもの正しい理解と対応 田中英高 中央法規出版株式会社 2009 p91

ところが一方、起立性調節障害の子どもは1日27〜30時間の体内時計を持っているという報告があります。すなわち、毎日、自分の体内時計を数時間も時刻修正しないといけないことになります。

朝に太陽の光を浴びることは、ズレた体内時計をリセットしてくれます。目から脳へ光刺激が伝わってセロトニンというホルモンの分泌が促されます。セロトニンは日中の活動を向上させるのに役立ってくれる上、夜にはメラトニンという睡眠を促すホルモンの分泌を増やしてくれる救世主です。

さらにセロトニンは幸せホルモンともいわれ安心感や幸福感につながる大切なホルモンです。

うつ病や睡眠障害の患者さんには光療法という治療もあるくらいです。

なによりもセロトニンを増やしたい!

増やせば夜も寝付きが良くなるかも知れないし、子どものイライラもマシになるかも!と思いました。

光目覚まし時計は医療器具ではありませんが、光を布団の上で浴びることができたら、便利ですよね。

朝日を浴びて欲しいのに起きることができなくて昼すぎになりため息がでそうになるのも減りそう。

朝起きれずに、起きる時間が遅くなって、起きるのが遅いから夜も目が冴える。

眠れないからスマホやPCをみていたらますます目が冴える……という眠れないループ。

朝太陽の光を浴びにいけないけど少しはリセットできるかも。という思いから自然な目覚めを促してくれる光時計を試してみることにしました。

光目覚まし時計|ブライトライトME+とトトノエライトプレーンの比較レビュー

わが家はちょっと高価な光目覚まし時計を2台購入しました。

検討されている方は、後悔のないように我が家の体験を参考にしてください

なぜ2台も買うことになったかというと、簡単にいうと一台目のブライトライトME+は光量も効果が期待できる良い商品なのですがうちには合わななかったからです。

再検討した内容は、効果が期待できる上にもう少しコンパクトで継続できそうなものはないかということです。

あきらめかけていたときに新しく出会ったのが、従来のモデルから新しくお求めしやすくなったという「トトノエライトプレーン」です。

ブライトライトME+を買ってみた|レビュー

最初のブライトライトME+を選んだ理由は、とにかく効果がありそうなものという一択で購入に至りました。

こちらは医療機関向け機種も製造している企業が開発しています。

私の購入した機種はブライトライトME+ですがこちらは個人用。ブライトライトME+proっていうのが医療機関・施設用なんですが、購入した個人用のME+を光療法として採用している施設もいるようです。

光量は最大30,000ルクスと医療機関が採用するほど強力です。

以前は製造元と販売会社は異なっていましたが現在(2025年8月)は製造元であるソーラートーン株式会社が直接販売しています。

公式オンラインショップでの返品保証は個人的理由での返品できないようで、不良品返金が7日間となっていました。

お値段なだけあって光の強さは申し分はなかったのですが、サイズ感がちょっと大きめで、置き場所に悩んでしまってタンスの肥やしに…。

私たちの生活スタイルには少し合わなかったという印象です。

性能は素晴らしかったのですが試した結果、まとめると以下の後悔ポイントがありました。

- サイズが大きくて設置場所に困った。

- 光量の調節ができず子どもが嫌がった。

- なんとか置いたものの寝相が悪いときはぶつかってしまう。

- 光の威力に慣れることができず、継続ができなくて正直うちには合わなかった。

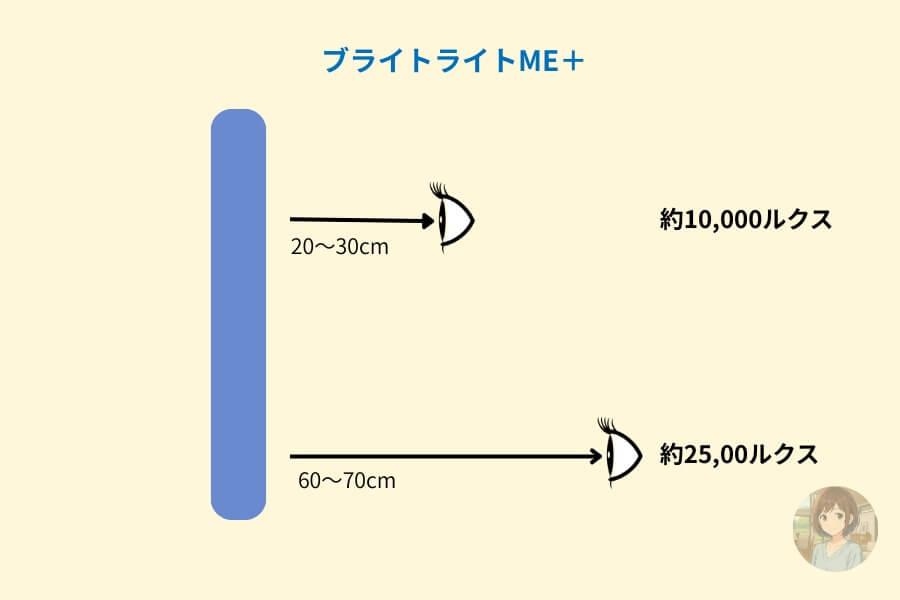

ブライトライトME+は70cm離れていても2,500ルクスの威力があります。

効果がありそうなものを選んだだけあって、光はパァーっとかなりの明るさを感じました。

しかし効果ということだけにフォーカスしすぎて、サイズ感と設置場所を事前確認せずに鼻息荒く選んでしまったのが合わなかった理由でした。

表にもあるように調光機能がなく、「ちょっと弱めてほしい」という子どもの希望に添えませんでした。

ライトがONになるとドン!って光ってしまうのです。

寝返りで倒して二度寝か、起きても背を向け布団をかぶって二度寝。

これは体調が悪くてちょっと敏感になっていたことも要因だったかも知れません(頭痛や風邪をひいているときTVの音がうっとおしくなる感覚に似ているのかも)

川の字で寝ているくせに置ける場所を考えていなかったのも失敗でした。

コンセントが必要なため、無理やり置いた場所からの存在感は抜群。

部屋の広さや設置する角度もあるかと思いますが川の字で寝る我が家では、光っているときは横で寝ている人も明るさを感じます。

じゃあ日中浴びてみるのはどうだろうと試してみましたが、子どもはすでにちょっとなーって思ってしまっていたのもあってか数回試したものの「やっぱ眩しい……」とお気に召してくれませんでした。

もったいないからと私も試しましたが、元々朝は早起き。私が起きる時間に光の威力で周囲も起こさないか気になって光時計よりさらにはやく起きてしまうことになり、うまく使えずタンスの肥やしとなってしまいました。

ただブライトライトME+はうちには合わなかっただけで、寝室は一人で寝ていて、どんな威力でも耐えるから本気で体内リズムを改善したい。部屋もけっこう広いよ。という方には合うんじゃないかと思いました。

気になるけど少しでも安く購入したい方は中古を検討してみるのもありです。

電球切れになったときは、専用で別途公式での購入が必要です。→公式で電球を確認したい方はこちら

トトノエライトプレーンを買ってみた|レビュー

しばらく光時計は封印していたのですが、朝日を浴びることは良いという認識は親子で変わっていなくて。

音で起きるのは嫌だし、声掛けやゆすって起こされるとお互いにイライラしてしまうことも。

前回の反省点を踏まえていいアイテムないかなぁと思っていた時にみつけたのが「トトノエライトプレーン」でした。

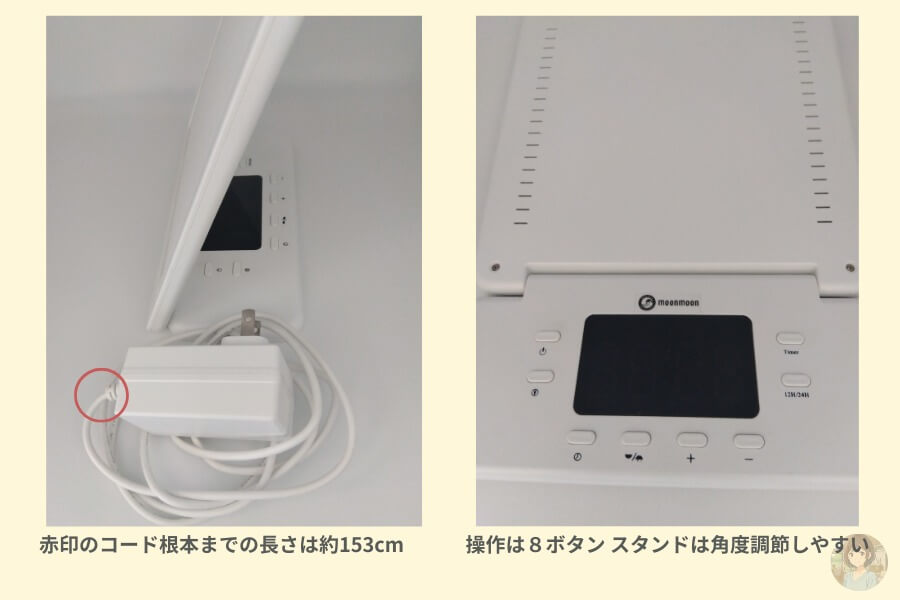

調べてみたら、サイズが両手のひらサイズとコンパクトなところも惹かれました。

これなら枕元においてもいいし、サイドにおいても邪魔にならない!

そして軽い!

しかも値段はブライトライトME+のほぼ半値。

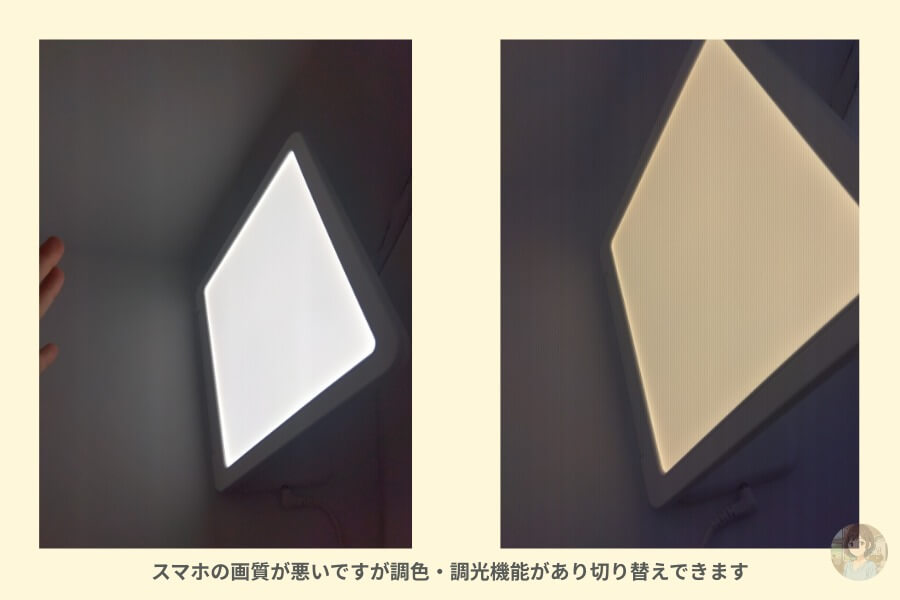

「ちょっと弱めてほしい」という子どもの希望に答えられそうな調光機能や調色機能があるのもポイントでした。

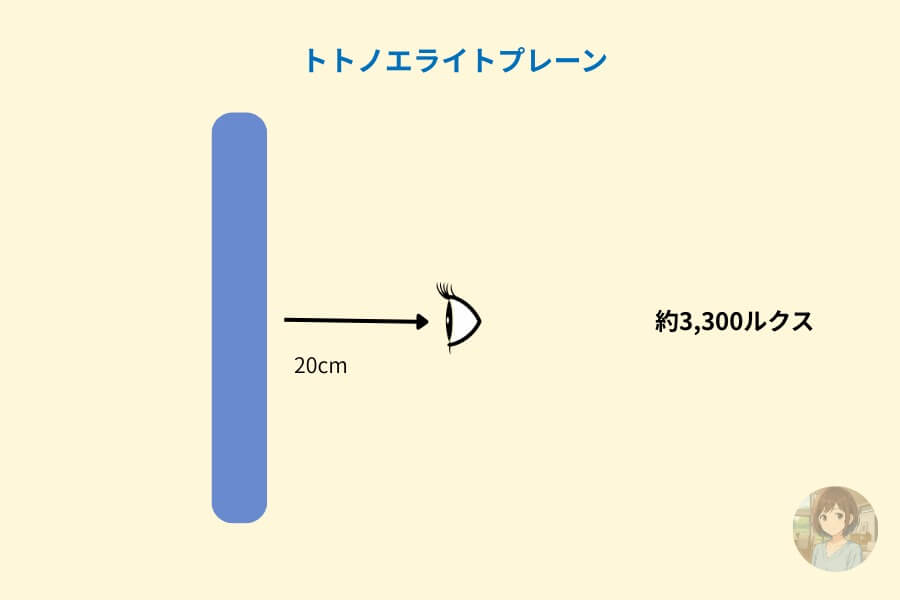

前に使用していたライトより光量はやや劣るものの、光量は20cm離れていても3,300ルクス相当。

PC作業で使用する手元スタンドライトの明かりは一般的に500ルクス程度が目安といわれています。

トトノエライトプレーンは体内時計を整える2,500ルクスを超えているため効果もありそうでした。

うち場合は20cmの距離よりも寝相によってはやや離れてしまうこともありますが、少しズレても十分な明るさを感じます。

トトノエライトプレーンの公式サイトの説明にもあるように、血流が低下すると眩しいという症状が出るため甘いものを控えて水分と塩分を取ることも自律神経の改善の手助けになります。

子どもは1台目に試したブライトライトME+を購入するより何年も前から気を付けて水や塩分を摂取してきたのですが、それでも眩しさを気にしがちでした。

そのため調光機能が4段階あることで好みに合わせて調節できるのは、慣れるまでのステップとしてありがたい機能でした。ちなみに調色機能は2種類です。

それに角度調節できるため、向けたい方向に簡単に調節できるのも良かったです。

起立性調節障害はこれだけで治るっていうものではないのですが、トトノエライトプレーンはコンパクトで手軽にそばに置けるためちょっと光を浴びておきたいなーってときにも照らしておけるし、子どもも照明感覚で自分から気軽に使ってくれることもありました。

こちらの紹介した2機種は紫外線がほぼゼロなため目や肌の負担も軽減されるのが嬉しいですよね。

北側だったり隣家の影響で光がさしにくい部屋で寝ている方には「トトノエライトプレーン」は特におすすめしたいです。

少しでもお得にと公式以外での購入を検討される方もみえますがその差はほとんどありません。3ヶ月の返金保証ができるのは公式からの購入だけなのでトトノエライトは公式からの購入がおすすめです。

返金保証は商品の返送料や事務手数料などは必要となるため、詳しくは公式でご確認ください。

おすすめの人の比較|ブライトライトME+とトトノエライトプレーン

光量が高い光時計は北側の部屋や隣家の影響で日がさしにくい部屋に寝ているうちの子どものように朝が起きれない中学生に試してほしいです。

しかし私が後悔ポイントでお話したように、ブライトライトME+は光量が強いので初めての人や光に敏感な方はびっくりしてしまうかもしれません。

うちは当時、本人の意志がそんなに強くないのに試したのが反省点ですが、しっかり浴びて時差ボケや体調をどうにかして整えたいという本人の意思がある方、もしくは光療法に慣れている方が良いと感じました。

光量が強いぶん浴びる時間は30cmで30分となります。こちらの論文でも使用され、自らが進んでやっていきたい人におすすめしたいです。

ブライトライト専門店は販売業者との契約終了し、現在ではソーラートーン株式会社が直接販売しています。公式オンラインショップでの返品保証は2025年8月現在は個人的理由での返品できないようで、不良品返金が7日間となっていました。

トトノエライトプレーンは開封して使用しても、同封していた物品が揃っていれば返品できます。

しかも3ヶ月間も試せるんです!

返送料はかかりますが、毎朝部屋を往復するイライラや夜寝付けない悩みが減るかもしれないなら、一度試してみる価値はありそうです。

トトノエライトプレーンの場合は、まだ光時計を試したことがない方や光を徐々に上げて慣らしていきたい人、部屋のスペースに限りがある人、少し時間に余裕がある人におすすめしたいです。

こちらは20cmで30分〜2時間程度と公式の説明にはあります。起立性調節障害のお子さんはすぐガバっと起きられないので、目が開いたらそばに光時計を寄せて浴びるといいかなと思います。

30分〜2時間浴びようと思うと朝時間のない方は確保が簡単ではないかも知れませんが、朝食に横に置いたりメイクの照明に使用すると浴びる時間が伸ばせます。

そんなこと言いつつ、うちではそこまで細かくやってないんですけれどね。

もっとこうだといいなーっていうところは、時計の部分がちょっとぼわっと光ります。照明部分の反対側なのであまり気にはなりませんが真っ暗で寝たいって人は慣れが必要かもしれません。

あとはアラームセットして起床時刻30分前から光がつくのですが、起床時刻にアラームがなります。

うるさすぎない音ですが、しばらく光ってて欲しくても子どもが虚ろなままでアラームを消すと光も消えちゃうので、二度寝しつつも浴びててほしいときは再び親がセットしないといけません。

覚醒してれば自分でできるんですけどね。

日中の習慣やまだ寝ぼけてるときなんかに、時間になったらアラーム鳴らさず照らせたら嬉しい。

それでもなんだかんだで慣れてくれて、今は嫌がっていないのでスタンドライトの代わりにしていたりゴロゴロしながら光を浴びています。

| 商品名 | ブライトライトME+ | トトノエライト |

|---|---|---|

| 大きさ | 膝下の空気清浄機くらい H53.5×W33.0×D13.5cm | 両手のひら大くらい H28.2×W20.0×D12.5cm※ |

| 重さ | 約4,300g | 約505g |

| 光量 | 最大30,000ヘルツ | 最大20,000ヘルツ |

| 光量の調節 | できない | できる |

| 角度調節 | できない | できる |

| アラーム設定 | できる | できる |

| 返品保証 | 公式7日 (個人的理由✕) | 公式30日 (同封物が揃っていること) |

| おすすめの人 | 部屋が広い 光刺激は気にならない 本人の意欲がある 寝室は一人 短時間の使用で効果があるもの | 部屋が狭い 光刺激を慣らしていきたい まずは試してみたい 寝室は1人か同室者あり 効果があるもの |

| 価格 | 39,800円 | 17,800円 |

| 購入する | 購入する |

スタンドで折り返せば約20cm。

こちらはまとめた比較表です。紹介した光時計はどちらも紫外線をカットし、肌や目に優しい仕様となっています。

光時計は北側の部屋や隣家の影響で日がさしにくい部屋に寝ている方やうちの子どものように朝が起きられない中学生に試してほしいです。

ブライトライトME+とトトノエライト|他の使用者の口コミ

私だけのレビューでは頼りないため、他の方のレビューをXで調べてみました。

ブライトライトME+のレビュー

今年もブライトライトME+が活躍する季節がやってきた。毎朝15分浴びるだけで気分が落ち込むことが減り、夜もよく眠れるようになるよ。実際に、うつ病治療でも使われているとのこと。

— ⭐️るい @読書ログ (@RioKun_hattatsu) November 27, 2024

価格は4万円と高いけど、僕のなかで2021年の「買ってよかったもの」の1位になるくらい満足してる。 pic.twitter.com/qzeASIadlO

ブライトライトME+を使用してから1年半近く経ちました。ほぼ毎日使っています。

— やさしい街 (@heiwa_ohana) May 13, 2025

灯りが点いた瞬間に、強制的にやる気が出ます。

そしてたまに使ってない日は気分が落ち込みがちです。(特に冬や曇の日)

私の中では

「光療法はちゃんと体感できるほどの効果あり!」

と結論しました。 https://t.co/oB0qGsefIS

ブライトライトME+買って、3週間ぐらいたったけど整ってる気がする。めちゃ高かったけど、調子が悪くて外に出れない日もあるから買ってよかった!毎日ご飯食べたり、プロセカしながらぼーっと光に当たってる

— 全角スペース陽✩*.゚ (@Y32360) April 20, 2025

自分の意志で、毎日継続して使用できる方はちゃんとブライトME+の効果を感じておられますね。冬や曇の日は特に効果を感じやすいようです。

トトノエライトプレーンのレビュー

冬になって朝起きても真っ暗やけど、光る目覚まし時計のおかげですんなり起きれる様になった🥹

— momo A面@リベサガ6周目始めました‼︎ (@wota_momo) December 15, 2024

トトノエライト最強やな〜

「グッドモーニング」でトトノエライトが紹介されました。 – NEWS |ムーンムーン株式会社

— ちー℗ ☕️🍪🎂🍡4回目ワクチン接種完了 (@anc1616) May 4, 2023

(o^o^)o ウンウン♪

めっちゃ効果あるのよ、これ。

今朝は家族が巻き添え食らって、怒られたけど😅 https://t.co/cheUHcrgIE

朝マク勉☀️

— えすえー@認定考査 (@esuei_SA) October 5, 2023

光の目覚ましがOFFになってて寝坊してしもうた( ´△`)トトノエライトがないと早起きはできんぜ

とりあえず不登法からやっていく!! pic.twitter.com/lxbQuduNYp

TVでも紹介されているトトノエライト。

朝日が登る前に早起きしたいときにもトトノエライトは最適のようですね。

\返金保証がついてくる/

まとめ

どちらも光量は体内リズムを整えるのに効果がある光時計ですが、それぞれの特徴やサイズ、使用時間や方法を自分の生活に合わせて選ぶことが必要です。

起立性調節障害で日中身体が動かせずにいた子どもも、家族と同じくらいの時間に起床できる日が増えました。はやいときは6時に起きられることも。多くのことを試してきたためこれだけで改善したと言えるわけではありませんが、光時計を試していく経験の中で子どもは光を浴びることの効果や必要性を理解してくれました。

今では調子が悪くてもちょっと外の空気を吸ってみたり、体調が良いときは太陽の光を浴びなくちゃ!と自分から動いています。

私が光時計を最初に試したときは、あまり本人がやりたい意欲が薄かったのも失敗ポイントの一つでしたので、光の効果について親子で共有しながら気軽に「一緒にやってみよ〜」と楽しんでできるといいですよね。

光時計ができない、やりたくない状況でも、私のように焦って失敗しないように。できることを少しづつ。

そんな方法もあるんだなと知っただけでも一歩進んでいます。

コメントありがとうございます。 返信は基本的に行っておりませんが、今後の参考として心を込めて読ませていただきます。 誹謗中傷など不適切な内容は非表示となります。あらかじめご了承ください。

※すべてのコメントは承認後に公開されます。