なんだか最近学校へ行く準備が遅い。

朝も起きられない。

こっちも仕事があるし朝食の片付けも遅くなっちゃうんだけどな。

「学校…休む…行きたくない」

あれ?

「まさか…うちの子が…」

突然の「行きたくない」という言葉に、戸惑ったり焦る気持ちはありませんか?

もしかしたら怒りの気持ちも起きているかもしれません。

当たり前だった「いってきま〜す!」の日常が、不登校になったことで突然崩れ去る感覚に、一人で抱え込んている方もいらっしゃるでしょう。

この記事は、不登校の兆候に気づき始めたばかりの親御さんへ向けて、まず最初に何を知り、どのように行動していけば良いのかをまとめたチェックリストです。

もしチェックリストに当てはまったら焦らずに、できることから行動していくことが必要です。

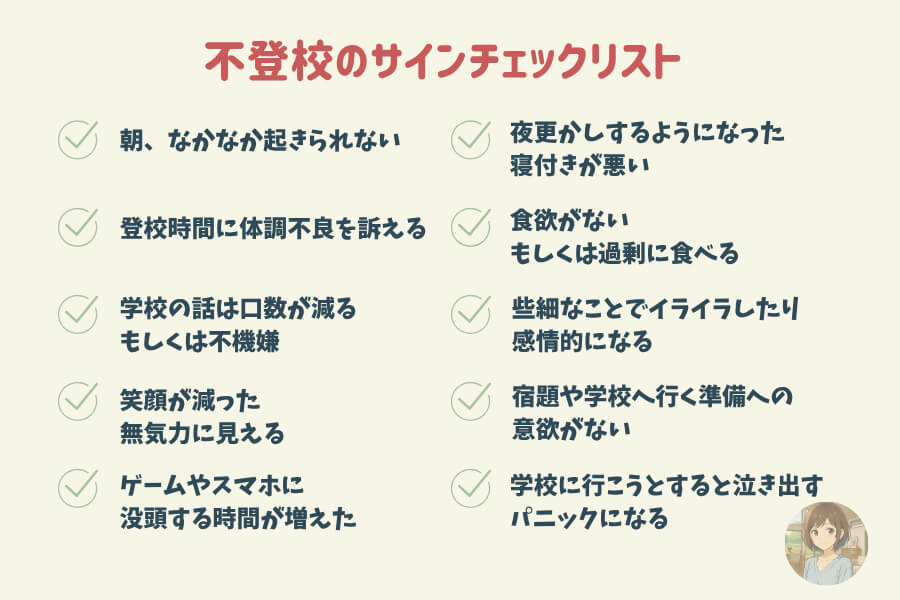

1.「朝起きない」「学校を嫌がる」兆候があったときのチェックリスト

子どもの様子に異変を感じたら、それは不登校のサインかもしれません。

単なるわがままではない可能性も十分にあります。

- 朝、なかなか起きられない

- 学校に行く時間になると体調不良を訴える(頭痛、腹痛など)

- 学校の話をすると口数が減る、あるいは不機嫌になる

- 以前より笑顔が減った、無気力に見える

- ゲームやスマホに没頭する時間が増えた

- 夜更かしするようになった、寝付きが悪い

- 食欲がない、あるいは過剰に食べる

- 些細なことでイライラしたり、感情的になったりする

- 宿題や学校へ行く準備への意欲がない

- 学校に行こうとすると泣き出す、パニックになる

もし一つでも当てはまる項目があれば、子どもの心に何か負担がかかっている可能性があります。

次に進み、親御さんができることを確認していきましょう。

2.親ができる3つのこと:不登校の子どもの心に寄り添う第一歩

子どもの不登校の兆候に気づいたら、親御さんがまず実践すべき大切な3つのことがあります。

この3つはお子さんの心をこれ以上傷つけず、信頼関係を築き直すための基盤となります。

ステップ1:子どもを「叱らない」

子どもが学校に行かないことに、ついイライラしたり、将来を心配して叱ってしまったりする気持ちはよくわかります。

特に、勉強や締切のある準備ができていないと成績に影響するのではないかとか、こんな態度では将来仕事に行けるのかなど心配になってしまいますよね。

しかし、この時期の「叱る」という行為は、お子さんの自己肯定感をさらに低下させ、心を閉ざすきっかけになりかねません。

- 感情的に反応しない

「どうして学校に行かないの!」「みんな行ってるでしょ!」といった言葉は逆効果です。 - 子どもの「できない」を責めない

学校に行けないのは、お子さん自身が一番苦しんでいることかもしれません。

ステップ2:子どもの気持ちを「否定しない」

否定しないというのは、なんでも言うことをきくということではありません。

「学校に行きたくないなんて、甘えているだけ」

「そんなこと言わないで、頑張りなさい」

不登校になったらどうしよう…そんな焦りから否定的な言葉が出てくることがあります。

話してくれた言葉を打ち消す言葉は、子どもの心を深く傷つけます。

「行きたくない」という気持ちには、必ず何らかの理由があります。

理由があってもうまく言葉にできなかったり、言いたくない場合もあります。

ようやく話してくれたその言葉。

それがたとえ親から見て些細な理由に思えても、お子さんにとってはとても大きな問題なのです。

- 「そんなことない」と言わない

子どもの発言や感情を遮らず、まずは受け止める姿勢を見せましょう。 - 「~すべき」を押し付けない

「学校は行くべきもの」という親の価値観を一時的に脇に置き、子どもの現状を尊重しましょう。

ステップ3:子どもの「話を聞く」姿勢を持つ

「学校に行きたくないなんて、何を考えているかわからない…」と、つい焦って聞き出したくなってしまいますよね。

言葉が少ないと、理由についてもっと突っ込みたくなるし、こちらの考えをたーーっぷり伝えたくなってしまいます。

でも今、子どもは話したいときですか?

話したがっているサインを見逃さず、いつでも耳を傾ける準備をしましょう。

ただし、無理に聞き出そうとせず、お子さんから話してくれるのを待つ姿勢も大切です。

ふと話してくれたら、途中で口を挟まず、最後まで「うんうん」と相槌を打ちながら聞くことに徹してください。

- 「聞き上手」になる

アドバイスや解決策を提示する前に、まずは共感的に聞くことを心がけましょう。 - 沈黙も大切にする

無理に会話を続けようとせず、子どもが考えをまとめる時間を尊重しましょう。 - 場所やタイミングを工夫する

リビングでリラックスしている時、散歩中など、子どもが話しやすい雰囲気を作ってあげましょう。

3.【絶対NG】子どもの不登校で親がしてはいけない対応

良かれと思って行った行動が、子どもの心をさらに追い詰めてしまうことがあります。

ここでは、不登校の兆候が見られるお子さんに対して、親御さんが避けるべきNG対応を具体的に挙げます。

もしも「同じ行動をしていた」「似たようなことをしてしまった」と感じても落ち込まないでください。

誰よりも大切な子どもを思って一生懸命だったのですから。

私もどうしたらいいのかわからなくて、たくさんのNG行動していました。

NG対応1:子どもを責める/親が自分を責める

(子どもを責める例)

あなたのせいで、うちが大変なことになった!

どうしてこんな風になっちゃったの?

子どもを責める言葉は、子どもの自尊心を深く傷つけ、「自分はダメな人間だ」という自己否定の感情を強めてしまいます。

少し見る角度を変えて、家を安全な場所として選んでくれた。命を守ってくれたと考えてみると苦しい気持ちも和らぐかもしれません。

(親が自分を責める例)

私の育て方が悪かったのか…

もっとこうしていれば…

親御さんが自分を責め続けると、精神的に疲弊し、周囲に気持ちを向けることが難しくなってしまいます。

つまりお子さんをサポートするエネルギーが枯渇してしまいます。

子どもが不登校になったのは、親御さんだけの責任ではありません。まずは、ご自身の心を労わることも大切です。

NG対応2:無理やり学校に行かせる/否定する

(無理やり行かせる例)

今日は絶対学校に行きなさい!

無理やりにでも連れて行く!

無理やり学校に行かせようとすると、子どもは身体的にも精神的にも大きな負担を感じ、学校への恐怖心を一層強めてしまいます。場合によっては、親への不信感にもつながりかねません。

身体がまだ小さかったり抵抗する気力が失われている場合、親の力に敵うはずがありません。

その出来事が深い悲しみや嫌な思い出になってしまい、より学校や親との溝を深めてしまします。

(否定する例)

そんなこと言ってないで、学校に行けば楽しくなるわよ

みんな我慢して行ってるんだから

お子さんの気持ちや辛さを否定する言葉は、「私の気持ちは理解してもらえない」という絶望感を与え、親子の間に溝を作ってしまいます。

「みんな行っているんだから」という言葉は、そうではないあなたはダメだと言っているようにも捉えられます。

我慢し続けないといけない、まだ足りないという意味を含んだ言葉は「すでに限界の心」には逃げ場をなくしてしまいます。

NG対応3:感情的に話す

(感情的な例)

もう知らない!勝手にしなさい!

どうしていつもそうなの!

感情的になって子どもに接すると、お子さんは恐怖や不安を感じ、自分の気持ちを表現することをためらうようになります。

話しても怒られる。自分の考えは否定される。そう思う相手には気軽に相談しようと思えないですよね。

冷静さを保ち、落ち着いて話すことが、お子さんが安心して心を開くための第一歩です。

4.専門機関・相談先と子どもたちの居場所ガイド:一人で抱え込まないで

子どもの不登校は、決して一人で抱え込む問題ではありません。多くの専門機関や相談先が存在し、親御さんやお子さんをサポートしてくれます。

まず最初の一歩として、どのような場所があるのかを知っておきましょう。

(1)学校関連の相談窓口と居場所の先生・スクールカウンセラー

学校の先生・スクールカウンセラー

所属している学校の担任の先生や学年主任の先生に現状を伝えましょう。学校にはスクールカウンセラーが常駐している場合も多く、子どもの様子や家庭の状況を共有することで、学校でのサポート体制を検討してもらえます。

スクールカウンセラーは経済的な問題や生活環境の問題など、学校以外の要因で不登校になっている場合にも相談に乗ってくれます。

他に養護教諭は心身の健康をサポートしたり、特性のあるお子さんには特別支援教育コーディネーターや通級指導担当教員、特別支援学級担任が対応する場合もあります。

校内教育支援センター

校内フリースクールとか相談室など呼び方は学校によって違います。学校の中で教室にいるのが苦しくなったら、息抜きができる場所です。安心・安全な場所を提供できるよう運用されています。

教育支援センター(適応指導教室)

各市町村の教育委員会が設置している施設で、不登校のお子さんが学校以外の場所で学習や体験活動ができる場を提供しています。専門のスタッフが常駐しており、相談に乗ってもらうことも可能です。

対象が学校に行きづらい子どもたちのためなのでのんびりした雰囲気だったり、仲間と楽しめるイベントがあったりと各設置場所によって工夫されています。公的機関のため料金は無料。経済的負担もなく安心して利用できます。

学びの多様化学校

以前は不登校特例校と呼ばれていましたが2023年8月より学びの多様化学校に名称が変更されました。

法律で認められた学校なので、通常の学校と同じように卒業し進学できます。

2004年に東京都八王子市で初めて設置され、国は全ての都道府県・政令指定都市の設置を目指していて、全国的にこれから増加が期待できる学校です。

\全国の設置状況はこちら/

夜間中学校

夜間中学は夕方から始まって夜21時頃まで勉強するスタイルです。

以前は戦後の混乱期で仕事などで学習することができなかった人が対象でしたが、今ではそれだけではなく外国籍のお子さんや不登校でほとんど学校に通えなかったお子さんも利用しています。

昼夜逆転や起立性調整障害がある場合、午後からのため体調に合わせられるメリットがあります。

\全国の設置・検討状況はこちら/

補足として、上のリンク先にはありませんが山口県防府市にはボランティアによる自主夜間中学があります。

岐阜県は夜間中学の設置に向けて現在検討が始まっています。

\合わせて読む/

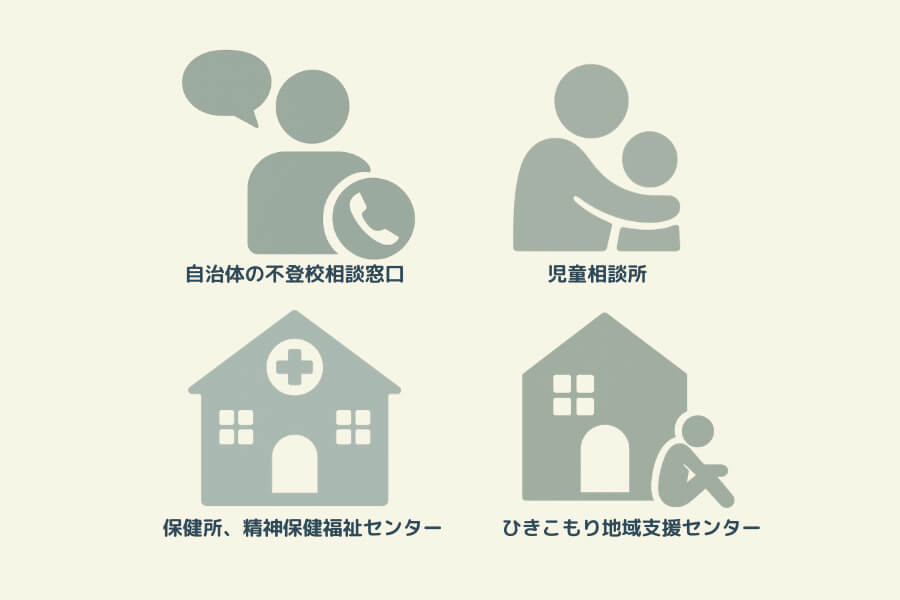

(2)公的機関の相談窓口

自治体の不登校相談窓口

各自治体の教育委員会や福祉課などが設置している相談窓口です。地域に特化した情報や支援策を提供しています。

不登校への理解が深まるような講座が開催されている場合もあるので自治体のホームページや問い合わせてみましょう。

児童相談所、子ども家庭支援センター

児童相談所は18歳未満のお子さんに関するあらゆる相談を受け付けている専門機関です。児童相談センターと呼ぶところもあります。不登校だけでなく、発達、いじめ、虐待など、幅広い悩みに対応しています。必要に応じて、心理士や医師などの専門家が関わることもあります。

また、養育上に問題があるときや心身の状態によっては「一時保護」を行います。必要があれば児童養護施設への入所や里親家庭への委託と言った「措置」があります。

子ども家庭支援センターとは市区町村が主体となり18歳未満のお子さんや子育て家庭のあらゆる相談や、ショートステイや一時預かりなどの支援を行っています。地域に密着した情報の提供もしています。

1991年から児童相談所や教育相談センターや民間団体などで「メンタルフレンド」事業が行われるようになりました。東京都、神奈川県、愛知県、岩手県では家に閉じこもりがちな子どもたちを対象にした「メンタルフレンド」(呼び方が違う地域もある)というボランティア活動があります。

児童相談所が中心となって子どもたちの心の支えとなってくれるお兄さん・お姉さんが来てくれて話したり遊んでくれるというものです。

市町村によって独自の「メンタルフレンド」事業を行っている場合もあります。

すべての県や自治体にあるわけではないため居住地にあるのか検索してみるのがよいでしょう。

実際の問い合わせ先は児童相談センターではなく教育センターなどの場合もありますのでご注意ください。

保健所、精神保健福祉センター

保健所は子どもに関するあらゆる悩みについての相談が可能です。自治体によって対応できる専門職員が異なりますが地域に根ざした相談窓口として機能しており、他の相談窓口や専門機関への橋渡しも行います。

精神保健福祉センターは子どもの心の問題や精神的な課題、不登校や成人の引きこもりなど幅広いこころの健康に関する相談ができます。本人だけでなく家族や周囲の人の相談も対応しています。相談は匿名でも可能で病名の診断がなくても利用できます。講演会などイベントも開催しており、関係機関との連携もしています。

ひきこもり地域支援センター

ひきこもり地域支援センターは、専門資格をもつ支援コーディネーターに相談をすることができます。社会活動再開の支援や家族向けのサポートも行われています。

専門機関への連携がされており必要に応じて調整をしてくれたり、地域の情報も提供しています。

厚生労働省のひきこもり支援事業について気になる方はこちらをご覧ください。

(3)専門的なサポート機関と居場所

心療内科・精神科

お子さんの心身の不調が長期にわたる場合や、精神的なストレスが大きいと判断される場合は、専門医の診察を受けることも選択肢の一つです。心身のバランスを整えるためのアドバイスや、必要であれば薬の処方も検討されます。

大学病院や県立病院、一部のクリニックには小児心療科や小児精神科もありますが、すべての地域にあるわけではないため地域によっては通院が難しい場合があります。

まずはかかりつけ医や小児科などに相談し、必要に応じて紹介状を書いてもらい予約するとよいでしょう。

特に大きな病院や専門医療機関では紹介状がないと受診できなかったり「選定療養費」という特別な料金がかかってしまうので注意が必要です。(初診5000円〜7000円前後)

NPO法人・民間団体

不登校支援に特化したNPO法人や民間団体も数多く存在します。

居場所の提供、学習支援、親の会、個別相談など、団体によって提供されるサービスは様々です。地域の情報を集めたりして、ご自身のニーズに合った団体を探してみるのも良いでしょう。

このような場所は不登校のお子さんを持つ親同士が情報交換や悩み相談ができる場です。同じ経験を持つ仲間と話すことで、孤独感が和らぎ、新たな視点や解決策が見つかることもあります。

「フリースクール」は学校長の判断により出席扱いになる場合もあるため在籍校に確認してみるとよいでしょう。

特性があるお子さんは「放課後デイサービス」も、お子さんが安心して過ごせる大切な居場所となります。

(4)学習サポートと居場所

学習塾は集団での授業の場だけではなく個別対応やオンライン、家庭教師など形は様々です。

相性が合えばお子さんの居場所になる場合もあります。

(5)家族以外の関わりや体験、親の負担軽減

不登校の期間は、お子さんだけでなく親御さんにも大きな負担がかかります。時には家族以外のサポートを借りて、心身を休めることも重要です。

- 親の会: 不登校のお子さんを持つ親同士が情報交換や悩み相談ができる場です。同じ経験を持つ仲間と話すことで、孤独感が和らぎ、新たな視点や解決策が見つかることもあります。

- 祖父母:理解があり親世代、孫世代ともに関係性も良好であれば家とは違う体験の場所になります。祖父母ではなく兄弟など他の家族が協力者となる場合があります。

- 公共施設や民間企業の体験イベント:社会見学の代わりになったり、家ではできない実験や工作などの機会が持てます。

- ファミリーサポート:ご自身の負担の軽減の協力者になってくれます。利用には条件があります。

- 家事代行: ファミリーサポートの条件にあてはまらない方でも依頼すれば家事の負担軽減になります。料金はお住まいの地域や代行者・代行会社の料金設定、交通費などによって変わります。

大切なこと: ここまでに紹介したこれらの機関に相談することは、決して「恥ずかしいこと」や「逃げていること」ではありません。

むしろ、お子さんの未来のために、積極的にサポートを求める賢明な選択です。情報収集だけでも良いので、まずは一歩踏み出してみましょう。

知っていれば、もしあなたや子どもが必要だと思ったときにいつでも問い合わせることができます。

おわりに:不登校のサインを見逃さず、経験を力に変えるために

お子さんの不登校は、親御さんにとっても本当に辛く、先が見えないトンネルの中にいるような気持ちになるかもしれません。でも、どうか一人で抱え込まないでください。

子どもの変化に気づき、叱らず、寄り添い、相談できる場所を知る。これらが最初の一歩です。

抱え込むのではなく、なるべく多くの相談できる場所を知る、話せる場所を作ることはお子さんの助けになるだけではなくご自身の心を軽くしてくれるでしょう。

同じように悩み苦しんだ経験を持つ「いろはのブログ」が、前に進むための一助となれば幸いです。

コメントありがとうございます。 いただいたメッセージは、すべて大切に読ませていただいています。

個人が特定される内容や、他の方が不安になる表現が含まれる場合は、 安心して読める環境のため非公開とさせていただくことがあります。

※コメントは承認後に公開されます。